Tora! Tora! Tora! Erano le 7.55 di Domenica 7 dicembre 1941 quando a Pearl Harbor scoppiò l’inferno. Proprio mentre a Washington veniva consegnata dal Sol Levante la dichiarazione di guerra agli Usa, sfruttando il gioco del fuso orario, la flotta aereonavale nipponica attaccò la base aeronavale americana, silurandola e bombardandola grazie all’improvvisa e devastante azione incrociata di 360 aerei e 30 sommergibili. I famosi caccia “Zero”, gli aerei imperiali giapponesi del capitano di corvetta Fuchida piombarono sulla baia di Pearl Harbor annientando praticamente quasi tutta la flotta americana del Pacifico, affondando otto navi da battaglia, alcune decine di unità minori e distruggendo oltre 200 aerei. Ma le tre portaerei Usa che erano il vero obiettivo dell’attacco (Enterprise, Lexington, Saratoga) non si trovavano all’ancora nella baia devastata. Le truppe statunitensi furono colte di sorpresa all’alzabandiera, mentre la fanfara suonava l’inno nazionale. Dopo poche ore di Pearl Harbor e delle sue maestose corazzate, rimasero solo relitti fumanti, devastazione, 2273 morti e 119 feriti. L’Associated Press, i giornali di Honolulu e di San Francisco titolavano a caratteri cubitali:“War! Oahu Bombed By Japanese Planes”. Si trattò di un evento decisivo per la storia. Segnò, infatti, l’entrata in guerra degli Stati Uniti contro il Giappone, la Germania e l’Italia. Tre grandi portaerei americane “Enterprise”, “Hornet” e “Yorktown”, tra quelle scampate al disastro, nel corso della battaglia di Midway tra il 4 e il 16 giugno 1942, avrebbero vendicato la tragedia di Pearl Harbor, distruggendo gran parte della flotta giapponese responsabile dell’attacco, mutando così il corso della guerra del Pacifico. Visto dalla scuola, dall’università, dal cinema patriottico americano, dall’i-Pad 3 Apple di Steve Jobs, i cui schermi nel 2012 saranno giapponesi, e dai mass-media, il settantesimo anniversario del 7 dicembre 1941, come quello dell’11 settembre 2001, solo in apparenza ricorda da vicino la commemorazione dei caduti di tutte le guerre. In particolare della battaglia navale di Taranto in Italia (11 novembre 1940), la nostra Pearl Harbour, il nostro “11/11” ignoto ai più, mai raccontato ai giovani, mai andato in onda nell’etere e sul grande schermo, figurarsi nei vari talk-show televisivi. Neppure per carità di patria con una produzione hollywoodiana di cortesia, perché considerata colpevolmente dagli Italiani tutti (conservatori e progressisti) una ferita indegna di memoria storica, culturale ed artistica. Uno degli effetti secondari della “morte della Patria” che la retorica patriottarda del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e del mito “burocratico e monetario” degli Stati Uniti d’Europa, intende celare tragicamente alla memoria dei cittadini italiani nel mondo. Ma la ferita di Pearl Harbor per la grande nazione americana è una faccenda fin troppo seria. Ed allora scorrono sugli schermi digitali le immagini e i nomi di altre vittime di quel “giorno dell’infamia, del tradimento e dell’aggressione” di 70 anni fa. Grazie agli americani oggi in Italia possiamo vivere liberamente in uno Stato di diritto che non può fallire per il capriccio di pochi speculatori neopagani. Perché veterani, ufficiali e presidenti Usa alle Hawaii sempre ricordano i loro cari; i testimoni rievocano i loro ricordi, i politici pronunciano discorsi e dicono cose edificanti sui luoghi del nuovo memoriale. Dove riposano i caduti della corazzata Arizona. Il messaggio predominante negli Usa è sempre lo stesso:“oggi siamo più forti”. Qualche acuto analista penserà che gli americani strumentalizzano quelli che chiamano i loro “9/11” per giustificare le loro proprie azioni e dare soddisfazione al loro colossale complesso militare-industriale ereditato dalla seconda (calda) e terza (fredda) guerra mondiale, incapaci come sono di convertirlo e indirizzarlo verso la conquista umana dello spazio esterno. Ma proviamo a chiederci che cosa è realmente  cambiato in questi settanta anni dalla spettacolare distruzione parziale (“totale” al cinema!) della base navale nelle isole Hawaii, passando per le Torri Gemelle del World Trade Center di New York, uno dei simboli della società capitalista occidentale, attaccate due volte, nel 1993 e nel 2001. In altrettanti “giorni dell’infamia”. Non è solo l’immagine, è l’intera posizione globale degli Stati Uniti d’America che è stata ferita e indebolita strategicamente, osservano i più acuti analisti, finendo per indebolire la Nato, Israele, la Gran Bretagna, l’Europa nel Mediterraneo e, in fin dei conti (al netto dei vari spread e fallimenti speculativi), l’intero Occidente. Anche il nuovissimo e spendaccione Estremo Oriente. La reazione militare (sacrosanta nel 1941 contro il Giappone e l’Asse), un po’ meno razionale contro l’Irak e l’Afghanistan, sta sortendo risultati parziali e poco decisivi, mentre il fondamentalismo e il terrorismo di ispirazione islamica sembrano più floridi che mai. I forti costi militari hanno appesantito l’economia americana ed europea che, alla vigila del Santo Natale cristiano AD 2011, è oggi lontanissima anni luce dalla prosperità dove si trovava prima del 2001 (ricordate il primo film “Matrix”?) e, per fare un confronto, dieci anni dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor. L’aggiunta decisiva di inauditi errori di teoria e di gestione economica ha indebolito enormemente la posizione egemone della potenza americana, la cui persistente debolezza ha a sua volta trascinato nel gorgo l’economia europea e italiana. Se Osama Ben Laden intendeva infliggere un colpo mortale “all’America satanica e all’occidente cristiano”, laggiù negli inferi si sta certo strofinando la coda con i suoi simili. Perché se le cose dovessero peggiorare (con una quarta guerra mondiale, magari scatenata per errore da qualche pazzo) sarebbe lui il vero vincitore della madre di tutti gli “11 settembre” della storia. Vedere sul grande schermo e sugli iPad i film sulle Torri crollate e sulla tragedia di Pear Harbor attaccata dai giapponesi (come lo fu prima, dai britannici, la nostra regia marina a Taranto), vederli parecchie volte e continuare, quasi noncuranti, a pensare che la storia non ammette repliche, sarebbe il nostro più colossale errore. Perché il mostruoso, nella sua eccessiva grandezza, ci lascia indifferenti. È questa impossibilità di immaginare il dolore, lo strazio di chi muore all’interno di un numero troppo grande per noi, che rende analfabeti emotivi e ci prepara alla prossima guerra mondiale o interplanetaria. La morte di un essere umano riempie di orrore, quella di dieci suscita ancora sgomento, ma varcata una certa quantità, il mostruoso ha via libera nella storia dell’umanità. Lo ammetteva lo stesso Stalin. L’inadeguatezza dell’immaginare e del sentire, è la fonte dell’indifferenza. In questo senso Auschwitz, Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki, Taranto, Dresda, Sarajevo, Srebrenica, Nassiriya (il nostro “11/12”) e chi più ne ha più ne metta nei secoli passati e futuri, non sono un interregno. Sei milioni di ebrei sterminati da Hitler restano una cifra, un testo quasi indecifrabile, ma non un limite insuperabile come hanno dimostrato le dittature comuniste. Un cupo segnale giunge dalla guerra nell’ex Iugoslavia. Da quando, dopo Auschwitz, si è prodotto, per l’enormità del crimine, il fallimento dell’immaginare e del sentire, il nostro tempo è diventato il tempo non solo dell’irruzione del mostruoso, ma della sua possibile ripetizione. Allora, la memoria è la nostra più fedele e decisiva alleata per salvare l’umanità. Il 7 dicembre 1941, una domenica mattina, la flotta americana fu distrutta dall’improvviso attacco giapponese alla base navale di Pearl Harbor nel Pacifico: 18 navi da guerra affondate o gravemente danneggiate, tra le quali 8 corazzate. Centinaia di aerei distrutti al suolo. Le vittime furono più di 2300. A Pearl Harbor, tuttavia, non si trovava nemmeno una delle portaerei americane, tra cui la gloriosa Enterprise: le sole unità che furono, insieme all’aviazione di marina, veramente decisive nelle successive fasi del conflitto (già poche settimane e mesi dopo, con il primo bombardamento americano di Tokyo e la vittoria di Midway, la prima vendetta immortalata anche dai fumetti di Capitan America, il primo vendicatore) degli Stati Uniti contro il Giappone. Tra la Us Navy e la flotta imperiale nipponica, con il rischio di un’improvvisa invasione della West Coast californiana, solo la marina e l’aviazione statunitense riuscirono a porre in essere immediatamente una micidiale controffensiva garantita dalla supremazia militare del complesso industriale Usa. Che, grazie al presidente Roosevelt, pose le basi per decidere le sorti della Seconda Guerra Mondiale e delle democrazie occidentali. Già poche ore dopo l’attacco a sorpresa alle Hawaii l’opinione pubblica americana reagì invocando “giustizia” che si sarebbe però ben presto tramutata in autentica vendetta, quattro anni dopo, con le prime due bombe nucleari lanciate sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki in un crescendo di distruzione. Quel 7 dicembre, con l’Europa immersa nella pagina più oscura della sua storia sotto il giogo nazi-fascista, a Londra il premier W. Churchill tirò un sospiro di sollievo. Il Regno Unito usciva finalmente dal tunnel con la vittoria della battaglia d’Inghilterra e l’ingresso in guerra degli Usa contro l’Asse. Al Primo Ministro dell’Impero Britannico, il disastro navale di Pearl Harbor sembrò decisivo per le sorti del conflitto contro Hitler: gli Stati Uniti erano scesi in campo. “Quella sera – scrisse Churchill nelle sue Memorie – mi misi a letto eccitato e felice e con l’animo grato dormii il sonno di chi è stato salvato da un grave pericolo”. Il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt l’8 dicembre 1941 chiese e ottenne dal Congresso la dichiarazione di guerra al Giappone. Il primo italiano a essere informato dell’attacco alla base aereonavale statunitense, come ci ricorda Arrigo Petacco, fu il ministro degli Esteri Galeazzo Ciano. A comunicarglielo fu il suo collega tedesco Joachin von Ribbentrop. In base al Patto Tripartito che legava le tre potenze dell’Asse, ora Germania e Italia dovevano scendere in guerra al fianco dell’alleato giapponese dichiarando guerra agli Stati Uniti. “La clamorosa novità – racconta Ciano nel suo diario – rese felice Mussolini che da tempo andava dicendo che

cambiato in questi settanta anni dalla spettacolare distruzione parziale (“totale” al cinema!) della base navale nelle isole Hawaii, passando per le Torri Gemelle del World Trade Center di New York, uno dei simboli della società capitalista occidentale, attaccate due volte, nel 1993 e nel 2001. In altrettanti “giorni dell’infamia”. Non è solo l’immagine, è l’intera posizione globale degli Stati Uniti d’America che è stata ferita e indebolita strategicamente, osservano i più acuti analisti, finendo per indebolire la Nato, Israele, la Gran Bretagna, l’Europa nel Mediterraneo e, in fin dei conti (al netto dei vari spread e fallimenti speculativi), l’intero Occidente. Anche il nuovissimo e spendaccione Estremo Oriente. La reazione militare (sacrosanta nel 1941 contro il Giappone e l’Asse), un po’ meno razionale contro l’Irak e l’Afghanistan, sta sortendo risultati parziali e poco decisivi, mentre il fondamentalismo e il terrorismo di ispirazione islamica sembrano più floridi che mai. I forti costi militari hanno appesantito l’economia americana ed europea che, alla vigila del Santo Natale cristiano AD 2011, è oggi lontanissima anni luce dalla prosperità dove si trovava prima del 2001 (ricordate il primo film “Matrix”?) e, per fare un confronto, dieci anni dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor. L’aggiunta decisiva di inauditi errori di teoria e di gestione economica ha indebolito enormemente la posizione egemone della potenza americana, la cui persistente debolezza ha a sua volta trascinato nel gorgo l’economia europea e italiana. Se Osama Ben Laden intendeva infliggere un colpo mortale “all’America satanica e all’occidente cristiano”, laggiù negli inferi si sta certo strofinando la coda con i suoi simili. Perché se le cose dovessero peggiorare (con una quarta guerra mondiale, magari scatenata per errore da qualche pazzo) sarebbe lui il vero vincitore della madre di tutti gli “11 settembre” della storia. Vedere sul grande schermo e sugli iPad i film sulle Torri crollate e sulla tragedia di Pear Harbor attaccata dai giapponesi (come lo fu prima, dai britannici, la nostra regia marina a Taranto), vederli parecchie volte e continuare, quasi noncuranti, a pensare che la storia non ammette repliche, sarebbe il nostro più colossale errore. Perché il mostruoso, nella sua eccessiva grandezza, ci lascia indifferenti. È questa impossibilità di immaginare il dolore, lo strazio di chi muore all’interno di un numero troppo grande per noi, che rende analfabeti emotivi e ci prepara alla prossima guerra mondiale o interplanetaria. La morte di un essere umano riempie di orrore, quella di dieci suscita ancora sgomento, ma varcata una certa quantità, il mostruoso ha via libera nella storia dell’umanità. Lo ammetteva lo stesso Stalin. L’inadeguatezza dell’immaginare e del sentire, è la fonte dell’indifferenza. In questo senso Auschwitz, Pearl Harbor, Hiroshima, Nagasaki, Taranto, Dresda, Sarajevo, Srebrenica, Nassiriya (il nostro “11/12”) e chi più ne ha più ne metta nei secoli passati e futuri, non sono un interregno. Sei milioni di ebrei sterminati da Hitler restano una cifra, un testo quasi indecifrabile, ma non un limite insuperabile come hanno dimostrato le dittature comuniste. Un cupo segnale giunge dalla guerra nell’ex Iugoslavia. Da quando, dopo Auschwitz, si è prodotto, per l’enormità del crimine, il fallimento dell’immaginare e del sentire, il nostro tempo è diventato il tempo non solo dell’irruzione del mostruoso, ma della sua possibile ripetizione. Allora, la memoria è la nostra più fedele e decisiva alleata per salvare l’umanità. Il 7 dicembre 1941, una domenica mattina, la flotta americana fu distrutta dall’improvviso attacco giapponese alla base navale di Pearl Harbor nel Pacifico: 18 navi da guerra affondate o gravemente danneggiate, tra le quali 8 corazzate. Centinaia di aerei distrutti al suolo. Le vittime furono più di 2300. A Pearl Harbor, tuttavia, non si trovava nemmeno una delle portaerei americane, tra cui la gloriosa Enterprise: le sole unità che furono, insieme all’aviazione di marina, veramente decisive nelle successive fasi del conflitto (già poche settimane e mesi dopo, con il primo bombardamento americano di Tokyo e la vittoria di Midway, la prima vendetta immortalata anche dai fumetti di Capitan America, il primo vendicatore) degli Stati Uniti contro il Giappone. Tra la Us Navy e la flotta imperiale nipponica, con il rischio di un’improvvisa invasione della West Coast californiana, solo la marina e l’aviazione statunitense riuscirono a porre in essere immediatamente una micidiale controffensiva garantita dalla supremazia militare del complesso industriale Usa. Che, grazie al presidente Roosevelt, pose le basi per decidere le sorti della Seconda Guerra Mondiale e delle democrazie occidentali. Già poche ore dopo l’attacco a sorpresa alle Hawaii l’opinione pubblica americana reagì invocando “giustizia” che si sarebbe però ben presto tramutata in autentica vendetta, quattro anni dopo, con le prime due bombe nucleari lanciate sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki in un crescendo di distruzione. Quel 7 dicembre, con l’Europa immersa nella pagina più oscura della sua storia sotto il giogo nazi-fascista, a Londra il premier W. Churchill tirò un sospiro di sollievo. Il Regno Unito usciva finalmente dal tunnel con la vittoria della battaglia d’Inghilterra e l’ingresso in guerra degli Usa contro l’Asse. Al Primo Ministro dell’Impero Britannico, il disastro navale di Pearl Harbor sembrò decisivo per le sorti del conflitto contro Hitler: gli Stati Uniti erano scesi in campo. “Quella sera – scrisse Churchill nelle sue Memorie – mi misi a letto eccitato e felice e con l’animo grato dormii il sonno di chi è stato salvato da un grave pericolo”. Il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt l’8 dicembre 1941 chiese e ottenne dal Congresso la dichiarazione di guerra al Giappone. Il primo italiano a essere informato dell’attacco alla base aereonavale statunitense, come ci ricorda Arrigo Petacco, fu il ministro degli Esteri Galeazzo Ciano. A comunicarglielo fu il suo collega tedesco Joachin von Ribbentrop. In base al Patto Tripartito che legava le tre potenze dell’Asse, ora Germania e Italia dovevano scendere in guerra al fianco dell’alleato giapponese dichiarando guerra agli Stati Uniti. “La clamorosa novità – racconta Ciano nel suo diario – rese felice Mussolini che da tempo andava dicendo che  era necessario dare una lezione all’America”. Felici si dichiararono pure i tedeschi, in particolare la marina del Terzo Reich, la Reichsmarine. Da tempo il comandante dei micidiali sottomarini U-boot, ammiraglio Doenitz, si lamentava per il fatto che Hitler aveva impartito severissimi ordini di lasciare passare le navi americane che portavano rifornimenti all’Inghilterra. Ora gli U-boot erano liberi di affondare i convogli angloamericani. Mussolini dichiarò guerra agli Usa solo quattro giorni dopo Pearl Harbor: lo fece il pomeriggio dell’11 dicembre 1941 affacciandosi al balcone di piazza Venezia, a Roma, davanti a una folla di amministrativi. La cerimonia fu molto scialba, ricorda Petacco. Il giornalista Giovanni Ansaldo, più tardi, commentando con Galeazzo Ciano l’evento romano di quel giorno, domandò al suo interlocutore:“Ma tuo suocero l’ha mai visto l’elenco telefonico di New York?”. Chissà, la storia avrebbe preso un’altra piega perché, forse, sarebbe bastata una foto di quell’elenco, grosso allora come un dizionario, a convincere Mussolini del suo terzo più grosso errore dopo le famigerate leggi razziali e l’alleanza con Hitler: la dichiarazione di guerra alla più grande potenza industriale del mondo. Le guerre non sono partite di calcio, parafrasando Churchill. Ma facciamo un salto indietro nel tempo per capire le ragioni dell’America e del Giappone nel Pacifico. I primi passi del presidente americano Roosevelt nel precipitare della crisi mondiale furono fortemente condizionati dalle “leggi di neutralità” varate dal Congresso tra il 1935 e il 1937. Roosevelt subì, secondo alcuni storici, le leggi di neutralità. Tuttavia, convinto che la frontiera strategica degli Stati Uniti fosse in Europa, che la loro prima linea di difesa fosse costituita dall’Esercito francese e dalla Marina britannica, e consapevole del pericolo rappresentato dagli stati totalitari ed aggressivi (“Discorso della quarantena” del 5 ottobre 1937) Roosevelt riuscì a convincere il popolo americano del fatto che gli Usa non potevano estraniarsi dalla politica internazionale. La “pugnalata alla schiena” dell’Italia alla Francia, convinse della bontà delle parole di Roosevelt anche gli isolazionisti più riottosi. E, dopo vari interventi diplomatici volti a scongiurare lo scoppio e l’estensione del conflitto, Roosevelt, rieletto per il terzo mandato presidenziale, poté intensificare il suo sostegno a Londra (Lend-Lease Act, 11 marzo 1941) fornendo all’Impero britannico ogni possibile aiuto, esclusa la partecipazione diretta alla guerra contro Hitler. Gli Stati Maggiori americani e britannici assunsero la decisione fondamentale di dare priorità alla sconfitta della Germania rispetto alle operazioni nel Pacifico, dove si sarebbe dovuta evitare la guerra con il Giappone. L’attacco di Pearl Harbor colse impreparata la Marina americana poiché le forze navali Usa erano ormai in larga parte dislocate nell’Atlantico. Il loro trasferimento contro il Giappone sarebbe stato comunque tardivo. L’obiettivo strategico primario era la capitolazione della Germania. La collaborazione angloamericana in campo diplomatico ebbe il suo primo vertice e fondamento nella conferenza di Terranova tra Roosevelt e Churchill (9-14 agosto 1941) con l’approvazione della Carta Atlantica, il manifesto ideologico delle democrazie occidentali. L’obiettivo massimo di Churchill era di ottenere un impegno degli Usa ad entrare in guerra. Di fatto ottenne di firmare con Roosevelt una dichiarazione congiunta, al punto sesto della quale si esprimeva la speranza di costruire una pace stabile “dopo la distruzione definitiva della tirannide nazista”, in modo che tutti gli uomini, in tutti i paesi, potessero vivere “liberi dal timore e dal bisogno”. Fu l’implicito impegno americano a ottenere tale obiettivo, il cuore della prima Alleanza Atlantica della storia. Gli storici, tuttavia, hanno ragione di credere che senza l’attacco giapponese alle Hawaii, lo stato di “guerra limitata” e non dichiarata degli Usa si sarebbe protratto indefinitamente: forse gli americani non avrebbero mai dichiarato guerra alle potenze dell’Asse o magari avrebbero impiegato direttamente nel conflitto solo la marina e l’aviazione. A Terranova si era discussa anche la politica verso il Giappone che, con la Russia impegnata in Occidente, era più libero di espandersi in Estremo Oriente. Con la vittoria britannica nella battaglia aerea d’Inghilterra (luglio 1940–maggio 1941) e la ridotta minaccia tedesca sull’Isola, gli Usa intrapresero azioni diplomatiche e militari più ferme per contenere l’espansione giapponese. Il 26 luglio 1941 il governo di Washington aveva congelato i beni giapponesi negli Usa. Dunque anche alle isole Hawaii. Da allora furono inoltre impediti gli acquisti giapponesi di petrolio americano che nel 1940 avevano soddisfatto il sessanta percento (60%) del fabbisogno di Tokyo. Potenziate le difese delle Filippine, gli Usa decisero che le trattative con l’Impero giapponese andavano protratte “al fine di rinviare un chiarimento – sostenne il sottosegretario di Stato Sumner Welles il 9 agosto – se questo era inevitabile, fino al momento in cui tale chiarimento fosse stato dal nostro punto di vista più propizio”. Dunque sembrava inevitabile un attacco giapponese, magari concentrato sui possedimenti britannici e olandesi in Estremo Oriente. Il 6 dicembre 1941 (vigilia dell’attacco a Pearl Harbor) Roosevelt inviò un messaggio all’imperatore Hirohito esprimendo preoccupazione per il precipitare degli eventi e per le intenzioni giapponesi. Se nessuna risposta fosse giunta, il giorno 9 dicembre il presidente degli Stati Uniti, in un messaggio al Congresso, avrebbe rivolto un monito contro ulteriori aggressioni giapponesi. Nel 1940 il governo giapponese guidato dall’ammiraglio Yonai si orientò verso una politica di espansione nei mari del sud, dopo l’entrata in guerra (1935) contro la Cina di Chiang Kai-shek, futuro leader anticomunista (sconfitto da Mao) e padre della libera Cina democratica (attuale Cina Taipei, Taiwan). In luglio nacque a Tokyo un nuovo governo più bellicista, presieduto dal principe Konoye. Il 27 settembre 1940 il Giappone firmò il Patto Tripartito con la Germania e l’Italia, che riconosceva alle due potenze europee il diritto di creare un “nuovo ordine” in Europa ed al Giappone di fondare un “nuovo ordine” in Asia orientale. La nuova alleanza nazi-fascista era chiaramente rivolta contro gli Usa e l’Impero britannico (“plutocrazie”). Con Mosca il Giappone firmò il 13 aprile 1941 un patto di neutralità valido per 5 anni, che avrebbe “risparmiato” le due nazioni dall’obbligo di aprire un nuovo fronte di guerra ancora più devastante. L’offensiva diplomatica del Giappone verso gli Usa (21 aprile 1941) celava piani d’invasione e tentativi interni di ricomposizione tra politici e militari nipponici. In luglio il Giappone ottenne di occupare militarmente l’Indocina. Gli Usa, la Gran Bretagna, i Dominions, l’India e la Birmania reagirono congelando i beni giapponesi e bloccando di fatto le esportazioni di petrolio verso il Giappone già ammonito a non compiere altre azioni aggressive. Tokyo propose un incontro al vertice tra Konoye e Roosevelt, respinto il 2 ottobre 1941 dagli Usa che temevano una “Monaco asiatica”. I “falchi” giapponesi prevalsero. Il 18 ottobre 1941 il generale Tojo divenne primo ministro mantenendo i dicasteri della Guerra e degli Esteri. Tra il 2 e il 5 novembre 1941 il Giappone presentò agli Usa delle proposte definitive per evitare il conflitto: la permanenza per 25 anni di truppe giapponesi in Cina settentrionale, in Mongolia, ad Hainan, e in Indocina finché non fosse stata conclusa una pace equa in Estremo Oriente. Il primo pacchetto nipponico fu respinto dagli Usa il 10 novembre. Il giorno 20 il Giappone ne presentò un secondo, con nuove richieste, in cui si accettava l’immediato ritiro delle truppe nipponiche dall’Indocina, purché gli Usa si impegnassero a consegnare al Giappone quattro milioni di tonnellate di petrolio l’anno più un milione di tonnellate dalle Indie Olandesi. Gli Usa, inoltre, dovevano astenersi dall’appoggiare militarmente la Cina. Fu stabilito di optare per la guerra se entro il 25 novembre le proposte non fossero state accettate. Furono respinte il 26 novembre dal governo americano che offrì al Giappone solo la firma di patti di non aggressione fra tutti i paesi dell’Estremo Oriente, chiedendo in cambio il ritiro delle truppe del Sol Levante dall’Indocina. A questo punto la parola dai diplomatici passò ai militari: gli analisti Usa ufficialmente valutarono come “imminente” un improvviso attacco giapponese contro la Thailandia o le Indie Olandesi. Non contro il territorio americano protetto dall’oceano. In realtà la flotta imperiale nipponica fin dal 26 novembre 1941 era salpata dalle isole Curili e navigava verso le Aleutine, con il più imprevedibile degli obiettivi: sferrare da Nord un massiccio e devastante attacco a sorpresa alla base aeronavale di Pearl Harbor nelle Hawaii, nel bel mezzo del Pacifico. Il 1° dicembre una conferenza imperiale aveva già deciso l’ingresso in guerra del Giappone. Due furono le azioni strategiche messe in campo: occupare, il più rapidamente possibile, i territori ricchi di materie prime; quindi, rendere operativa la seconda opzione sostenuta dall’ammiraglio Isoroku Yamamoto, comandante in capo della flotta imperiale, che prevedeva un attacco a sorpresa per distruggere tutta la flotta americana del Pacifico, per eliminare definitivamente la formidabile minaccia Usa per il nuovo impero giapponese. Si fronteggiarono due scuole militari di pensiero: i “conservatori” delle cannoniere e “progressisti” dei nuovissimi caccia Zero armati di siluri opportunamente modificati per la base di Pearl Harbor. Se la Storia avesse dato ragione a Yamamoto, il mondo oggi sarebbe profondamente diverso, perché prima della ricostruzione della flotta americana, i giapponesi avrebbero avuto tutto il tempo per fortificare ogni isola del Pacifico, comprese le Hawaii, grazie alle quali portare avanti le proprie conquiste. Queste idee terrorizzarono gli americani negli anni del conflitto. Yamamoto (che amava gli aerosiluranti, ispirato dai fatti di Taranto) minacciò le dimissioni e ottenne nell’ottobre 1941 l’approvazione del suo piano strategico. L’attacco a Pearl Harbor fu studiato dal contrammiraglio Kusuka e dal capitano di fregata Genda. La flotta nipponica d’attacco, comandata dall’ammiraglio Chauichi Nagumo, era composta da sei portaerei, quattro corazzate, due incrociatori da battaglia, dieci cacciatorpediniere, otto navi cisterna, ventidue sottomarini da crociera e cinque sottomarini tascabili che dovevano penetrare in rada. All’epoca vivevano sull’isola di Oahu nelle Hawaii (sede della base americana) 100mila giapponesi. I due maggiori film prodotti e romanzati non rendono giustizia agli eventi storici di questa tragedia né tanto meno al fatto che Yamamoto fosse perfettamente informato sulle caratteristiche del porto, sulle deficienze dei suoi dispositivi di difesa, in particolare sul fatto che alle ore 7 di mattina di quella domenica “pre-natalizia”, in pieno week-end, la squadra di servizio notturno al nuovissimo radar smontasse per non venire sostituita. Tora! Tora! Tora! Fu il segnale d’attacco dei giapponesi. La sorpresa era perfettamente riuscita. La prima ondata, al comando del capitano di vascello Mitsuo Fuchida, era composta da 49 bombardieri in

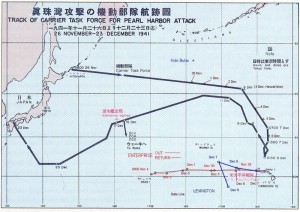

era necessario dare una lezione all’America”. Felici si dichiararono pure i tedeschi, in particolare la marina del Terzo Reich, la Reichsmarine. Da tempo il comandante dei micidiali sottomarini U-boot, ammiraglio Doenitz, si lamentava per il fatto che Hitler aveva impartito severissimi ordini di lasciare passare le navi americane che portavano rifornimenti all’Inghilterra. Ora gli U-boot erano liberi di affondare i convogli angloamericani. Mussolini dichiarò guerra agli Usa solo quattro giorni dopo Pearl Harbor: lo fece il pomeriggio dell’11 dicembre 1941 affacciandosi al balcone di piazza Venezia, a Roma, davanti a una folla di amministrativi. La cerimonia fu molto scialba, ricorda Petacco. Il giornalista Giovanni Ansaldo, più tardi, commentando con Galeazzo Ciano l’evento romano di quel giorno, domandò al suo interlocutore:“Ma tuo suocero l’ha mai visto l’elenco telefonico di New York?”. Chissà, la storia avrebbe preso un’altra piega perché, forse, sarebbe bastata una foto di quell’elenco, grosso allora come un dizionario, a convincere Mussolini del suo terzo più grosso errore dopo le famigerate leggi razziali e l’alleanza con Hitler: la dichiarazione di guerra alla più grande potenza industriale del mondo. Le guerre non sono partite di calcio, parafrasando Churchill. Ma facciamo un salto indietro nel tempo per capire le ragioni dell’America e del Giappone nel Pacifico. I primi passi del presidente americano Roosevelt nel precipitare della crisi mondiale furono fortemente condizionati dalle “leggi di neutralità” varate dal Congresso tra il 1935 e il 1937. Roosevelt subì, secondo alcuni storici, le leggi di neutralità. Tuttavia, convinto che la frontiera strategica degli Stati Uniti fosse in Europa, che la loro prima linea di difesa fosse costituita dall’Esercito francese e dalla Marina britannica, e consapevole del pericolo rappresentato dagli stati totalitari ed aggressivi (“Discorso della quarantena” del 5 ottobre 1937) Roosevelt riuscì a convincere il popolo americano del fatto che gli Usa non potevano estraniarsi dalla politica internazionale. La “pugnalata alla schiena” dell’Italia alla Francia, convinse della bontà delle parole di Roosevelt anche gli isolazionisti più riottosi. E, dopo vari interventi diplomatici volti a scongiurare lo scoppio e l’estensione del conflitto, Roosevelt, rieletto per il terzo mandato presidenziale, poté intensificare il suo sostegno a Londra (Lend-Lease Act, 11 marzo 1941) fornendo all’Impero britannico ogni possibile aiuto, esclusa la partecipazione diretta alla guerra contro Hitler. Gli Stati Maggiori americani e britannici assunsero la decisione fondamentale di dare priorità alla sconfitta della Germania rispetto alle operazioni nel Pacifico, dove si sarebbe dovuta evitare la guerra con il Giappone. L’attacco di Pearl Harbor colse impreparata la Marina americana poiché le forze navali Usa erano ormai in larga parte dislocate nell’Atlantico. Il loro trasferimento contro il Giappone sarebbe stato comunque tardivo. L’obiettivo strategico primario era la capitolazione della Germania. La collaborazione angloamericana in campo diplomatico ebbe il suo primo vertice e fondamento nella conferenza di Terranova tra Roosevelt e Churchill (9-14 agosto 1941) con l’approvazione della Carta Atlantica, il manifesto ideologico delle democrazie occidentali. L’obiettivo massimo di Churchill era di ottenere un impegno degli Usa ad entrare in guerra. Di fatto ottenne di firmare con Roosevelt una dichiarazione congiunta, al punto sesto della quale si esprimeva la speranza di costruire una pace stabile “dopo la distruzione definitiva della tirannide nazista”, in modo che tutti gli uomini, in tutti i paesi, potessero vivere “liberi dal timore e dal bisogno”. Fu l’implicito impegno americano a ottenere tale obiettivo, il cuore della prima Alleanza Atlantica della storia. Gli storici, tuttavia, hanno ragione di credere che senza l’attacco giapponese alle Hawaii, lo stato di “guerra limitata” e non dichiarata degli Usa si sarebbe protratto indefinitamente: forse gli americani non avrebbero mai dichiarato guerra alle potenze dell’Asse o magari avrebbero impiegato direttamente nel conflitto solo la marina e l’aviazione. A Terranova si era discussa anche la politica verso il Giappone che, con la Russia impegnata in Occidente, era più libero di espandersi in Estremo Oriente. Con la vittoria britannica nella battaglia aerea d’Inghilterra (luglio 1940–maggio 1941) e la ridotta minaccia tedesca sull’Isola, gli Usa intrapresero azioni diplomatiche e militari più ferme per contenere l’espansione giapponese. Il 26 luglio 1941 il governo di Washington aveva congelato i beni giapponesi negli Usa. Dunque anche alle isole Hawaii. Da allora furono inoltre impediti gli acquisti giapponesi di petrolio americano che nel 1940 avevano soddisfatto il sessanta percento (60%) del fabbisogno di Tokyo. Potenziate le difese delle Filippine, gli Usa decisero che le trattative con l’Impero giapponese andavano protratte “al fine di rinviare un chiarimento – sostenne il sottosegretario di Stato Sumner Welles il 9 agosto – se questo era inevitabile, fino al momento in cui tale chiarimento fosse stato dal nostro punto di vista più propizio”. Dunque sembrava inevitabile un attacco giapponese, magari concentrato sui possedimenti britannici e olandesi in Estremo Oriente. Il 6 dicembre 1941 (vigilia dell’attacco a Pearl Harbor) Roosevelt inviò un messaggio all’imperatore Hirohito esprimendo preoccupazione per il precipitare degli eventi e per le intenzioni giapponesi. Se nessuna risposta fosse giunta, il giorno 9 dicembre il presidente degli Stati Uniti, in un messaggio al Congresso, avrebbe rivolto un monito contro ulteriori aggressioni giapponesi. Nel 1940 il governo giapponese guidato dall’ammiraglio Yonai si orientò verso una politica di espansione nei mari del sud, dopo l’entrata in guerra (1935) contro la Cina di Chiang Kai-shek, futuro leader anticomunista (sconfitto da Mao) e padre della libera Cina democratica (attuale Cina Taipei, Taiwan). In luglio nacque a Tokyo un nuovo governo più bellicista, presieduto dal principe Konoye. Il 27 settembre 1940 il Giappone firmò il Patto Tripartito con la Germania e l’Italia, che riconosceva alle due potenze europee il diritto di creare un “nuovo ordine” in Europa ed al Giappone di fondare un “nuovo ordine” in Asia orientale. La nuova alleanza nazi-fascista era chiaramente rivolta contro gli Usa e l’Impero britannico (“plutocrazie”). Con Mosca il Giappone firmò il 13 aprile 1941 un patto di neutralità valido per 5 anni, che avrebbe “risparmiato” le due nazioni dall’obbligo di aprire un nuovo fronte di guerra ancora più devastante. L’offensiva diplomatica del Giappone verso gli Usa (21 aprile 1941) celava piani d’invasione e tentativi interni di ricomposizione tra politici e militari nipponici. In luglio il Giappone ottenne di occupare militarmente l’Indocina. Gli Usa, la Gran Bretagna, i Dominions, l’India e la Birmania reagirono congelando i beni giapponesi e bloccando di fatto le esportazioni di petrolio verso il Giappone già ammonito a non compiere altre azioni aggressive. Tokyo propose un incontro al vertice tra Konoye e Roosevelt, respinto il 2 ottobre 1941 dagli Usa che temevano una “Monaco asiatica”. I “falchi” giapponesi prevalsero. Il 18 ottobre 1941 il generale Tojo divenne primo ministro mantenendo i dicasteri della Guerra e degli Esteri. Tra il 2 e il 5 novembre 1941 il Giappone presentò agli Usa delle proposte definitive per evitare il conflitto: la permanenza per 25 anni di truppe giapponesi in Cina settentrionale, in Mongolia, ad Hainan, e in Indocina finché non fosse stata conclusa una pace equa in Estremo Oriente. Il primo pacchetto nipponico fu respinto dagli Usa il 10 novembre. Il giorno 20 il Giappone ne presentò un secondo, con nuove richieste, in cui si accettava l’immediato ritiro delle truppe nipponiche dall’Indocina, purché gli Usa si impegnassero a consegnare al Giappone quattro milioni di tonnellate di petrolio l’anno più un milione di tonnellate dalle Indie Olandesi. Gli Usa, inoltre, dovevano astenersi dall’appoggiare militarmente la Cina. Fu stabilito di optare per la guerra se entro il 25 novembre le proposte non fossero state accettate. Furono respinte il 26 novembre dal governo americano che offrì al Giappone solo la firma di patti di non aggressione fra tutti i paesi dell’Estremo Oriente, chiedendo in cambio il ritiro delle truppe del Sol Levante dall’Indocina. A questo punto la parola dai diplomatici passò ai militari: gli analisti Usa ufficialmente valutarono come “imminente” un improvviso attacco giapponese contro la Thailandia o le Indie Olandesi. Non contro il territorio americano protetto dall’oceano. In realtà la flotta imperiale nipponica fin dal 26 novembre 1941 era salpata dalle isole Curili e navigava verso le Aleutine, con il più imprevedibile degli obiettivi: sferrare da Nord un massiccio e devastante attacco a sorpresa alla base aeronavale di Pearl Harbor nelle Hawaii, nel bel mezzo del Pacifico. Il 1° dicembre una conferenza imperiale aveva già deciso l’ingresso in guerra del Giappone. Due furono le azioni strategiche messe in campo: occupare, il più rapidamente possibile, i territori ricchi di materie prime; quindi, rendere operativa la seconda opzione sostenuta dall’ammiraglio Isoroku Yamamoto, comandante in capo della flotta imperiale, che prevedeva un attacco a sorpresa per distruggere tutta la flotta americana del Pacifico, per eliminare definitivamente la formidabile minaccia Usa per il nuovo impero giapponese. Si fronteggiarono due scuole militari di pensiero: i “conservatori” delle cannoniere e “progressisti” dei nuovissimi caccia Zero armati di siluri opportunamente modificati per la base di Pearl Harbor. Se la Storia avesse dato ragione a Yamamoto, il mondo oggi sarebbe profondamente diverso, perché prima della ricostruzione della flotta americana, i giapponesi avrebbero avuto tutto il tempo per fortificare ogni isola del Pacifico, comprese le Hawaii, grazie alle quali portare avanti le proprie conquiste. Queste idee terrorizzarono gli americani negli anni del conflitto. Yamamoto (che amava gli aerosiluranti, ispirato dai fatti di Taranto) minacciò le dimissioni e ottenne nell’ottobre 1941 l’approvazione del suo piano strategico. L’attacco a Pearl Harbor fu studiato dal contrammiraglio Kusuka e dal capitano di fregata Genda. La flotta nipponica d’attacco, comandata dall’ammiraglio Chauichi Nagumo, era composta da sei portaerei, quattro corazzate, due incrociatori da battaglia, dieci cacciatorpediniere, otto navi cisterna, ventidue sottomarini da crociera e cinque sottomarini tascabili che dovevano penetrare in rada. All’epoca vivevano sull’isola di Oahu nelle Hawaii (sede della base americana) 100mila giapponesi. I due maggiori film prodotti e romanzati non rendono giustizia agli eventi storici di questa tragedia né tanto meno al fatto che Yamamoto fosse perfettamente informato sulle caratteristiche del porto, sulle deficienze dei suoi dispositivi di difesa, in particolare sul fatto che alle ore 7 di mattina di quella domenica “pre-natalizia”, in pieno week-end, la squadra di servizio notturno al nuovissimo radar smontasse per non venire sostituita. Tora! Tora! Tora! Fu il segnale d’attacco dei giapponesi. La sorpresa era perfettamente riuscita. La prima ondata, al comando del capitano di vascello Mitsuo Fuchida, era composta da 49 bombardieri in quota, 40 aerosiluranti, 51 bombardieri da picchiata e 43 caccia di scorta. L’attacco di Fuchida durò dalle ore 7,55 alle ore 8,40 quando sopravvenne la seconda ondata, composta da 80 bombardieri in picchiata, 54 bombardieri in quota e 36 caccia. Alle ore 9,45 tutto (o quasi, visto che si stava pensando alla terza ondata, mai fatta decollare) era compiuto. Gli aerei giapponesi lasciarono le Hawaii per atterrare sulle loro portaerei. Si temeva la controffensiva dei sottomarini e delle portaerei Usa. Nell’operazione i “Japs” persero solo 29 aerei, mentre furono 219 gli aerei americani distrutti, la maggior parte al suolo perché ben pochi piloti ebbero il tempo di levarsi in volo. La flotta Usa del Pacifico subì un colpo durissimo che ferì al cuore l’America: furono affondate quattro corazzate, un posamine, una nave bersaglio; furono danneggiati più o meno gravemente altre quattro corazzate, tre incrociatori, tre cacciatorpediniere e due unità minori, alcune delle quali furono recuperate e rimesse in condizioni di navigare. La corazzata Arizona, un autentico sacrario di marinai americani, è ancora lì sul fondo della baia di Pearl Harbor, pochi metri d’acqua sotto l’odierno Memoriale. L’ammiraglio Yamamoto era consapevole di aver fallito l’obiettivo primario dell’attacco: le portaerei americane del Pacifico e gli obiettivi secondari, tra cui i depositi di carburante. L’azione a sorpresa, quindi, fu coronata da un parziale successo strategico ma non ebbe il pieno successo tattico studiato a tavolino e sperato. Il colpo inflitto alla Marina americana aveva risvegliato il gigante assopito. Il Giappone non avrebbe potuto reggere (tutti lo sapevano, in primis Yamamoto) a lunghi anni di guerra contro la soverchiante superiorità industriale e militare americana. L’8 dicembre 1941, con un solo voto contrario alla Camera dei rappresentanti, il Congresso degli Stati Uniti approvò la proclamazione dello stato di guerra contro l’impero giapponese come richiesto dal presidente Roosevelt: il nemico principale restava la Germania e ogni sforzo sarebbe stato indirizzato alla vittoria finale. Negli Usa fu istituita una commissione d’inchiesta per fare luce sui molti errori, misteri, omissioni e fraintendimenti nella catena di comando tra Washington e le Hawaii, che avevano permesso ai nipponici di colpire così violentemente a sorpresa, nonostante i servizi d’informazione Usa avessero decifrato importanti messaggi e dispacci giapponesi in lingua codice precisi e inequivocabili. Altro se segnali premonitori! Sulla base di diversi fattori e fonti è stata avanzata l’ardita ipotesi che il presidente Roosevelt non avesse fatto nulla per sventare l’attacco giapponese. Se così fosse, gli americani non l’avrebbero eletto per il terzo mandato presidenziale. La tesi appare incredibile (come quella del complotto dell’11 settembre 2001) e sostenuta con argomenti per alcuni poco convincenti perché fondati sull’assunto che Roosevelt fosse alla ricerca di un pretesto che gli consentisse di ottenere la dichiarazione di guerra. Certamente, all’indomani di Pearl Harbor, nella conferenza di Washington (dal 22 dicembre 1941 al 14 gennaio 1942) furono ratificate e messe in opera decisioni tattiche e strategiche definite da tempo, in particolare la costituzione dei comandi di teatro integrati e degli Stati Maggiori Combinati (Combined Chief of Staff) angloamericani. L’11 dicembre Germania e Italia, avevano dichiarato guerra agli Usa, spianano la strada a Roosevelt. Nella conferenza di Washington, inoltre, fu approvata la “Dichiarazione delle Nazioni Unite” sottoscritta dai rappresentanti di 26 Paesi che avevano aderito alla Carta Atlantica nel Capodanno 1942, convinti della necessità di una vittoria completa: Usa, Gran Bretagna, Urss, Cina, Australia, Belgio, Canada, Costarica, Cuba, Cecoslovacchia, Repubblica Dominicana, San Salvador, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Panama, Polonia, Unione Sudafricana, Iugoslavia. Gli Stati Maggiori statunitensi ribadirono che “la Germania è sempre il nemico principale e la sua sconfitta è la chiave della vittoria. Vinta la Germania, la caduta dell’Italia e la sconfitta del Giappone seguiranno senz’altro”. La conferenza di Washington diede il via alle grandi operazioni industriali e militari di guerra della “Grande Alleanza” e segnò non solo l’inizio della “relazione speciale” angloamericana ma anche della creazione di quell’immenso complesso militare-industriale americano che avrebbe condizionato la vita di milioni di lavoratori e la storia dell’umanità durante e dopo il secondo conflitto mondiale. In quel di Hollywood sanno raccontare la grande storia. Al cinema due pellicole in particolare, “Tora! Tora! Tora!” di Richard Fleischer e “Pearl Harbor” di Michael Bay, appassionano i giovani che cercano di avvicinarsi alla verità storica. Il primo vince sicuramente il duello della critica perché, nonostante i meno effetti speciali (dove il kolossal vinse l’Oscar), rende per lo meno omaggio a un rigore storico che non ha smesso di conquistare le platee degli appassionati di storia e di guerra. Con l’attacco aeronavale giapponese al porto di Pearl Harbor (all’inizio degli anni quaranta, dopo San Diego, la nuova base principale della flotta americana) gli Stati Uniti di Roosevelt decidono le sorti del secondo conflitto mondiale a fianco delle potenze occidentali. Come avrebbe sicuramente pensato il fiero ammiraglio Yamamoto (interpretato da Sô Yamamura) il Giappone aveva appena svegliato “un gigante che dormiva”. Il film di Richard Fleischer riesce a coinvolgere lo spettatore sin dalle prime sequenze, mostrando il progressivo precipitare degli eventi: la base di Pearl Harbor appare, infatti, come una chiara provocazione, una lama puntata alla gola del nuovo impero del Sol Levante la cui antica bandiera ne rappresenta proprio il destino. “Tora! Tora! Tora!”, tratto dall’omonimo romanzo di Gordon A. Prange, mette sapientemente in scena quelle ore drammatiche senza mielose divagazioni romantiche, ricorrendo ad un encomiabile cast dove figurano attori come Joseph Cotten (il segretario di guerra Stimson), Martin Balsam (l’ammiraglio Kimmel), James Whitmore (l’ammiraglio Halsey) e Jason Robards (il generale Short). Il film di Michael Bay (2001), invece, è un’epica storia di passione, romanticismo e onore, sullo sfondo degli avvenimenti del 7 dicembre 1941. La storia di due giovani e audaci piloti americani e della bella infermiera di cui sono entrambi perdutamente innamorati, si intreccia con la drammatica cronaca dell’attacco giapponese. Stracolmo di effetti speciali, non privi di errori, il film punta decisamente sulla forza dell’amore e sul coraggio del singolo per vincere la guerra. Con un richiamo alla battaglia d’Inghilterra ed al primo bombardamento di Tokyo. Un vero capolavoro che resterà nella storia del cinema ma non raggiunge l’obiettivo finale prefissato dal sequel alla luce delle considerevoli scoperte. Davvero il servizio informativo americano ignorava l’imminente attacco giapponese alle isole Hawaii? Davvero il massacro non poteva essere evitato in alcun modo? Il Giappone ha chiesto scusa? E gli americani per le loro “Atomiche”? I libri “Tradimento a Pearl Harbor” di James Rusbridger ed Erik Nave, “Il Giorno dell’Inganno” di Robert B. Stinnet (Il Saggiatore) e “Pearl Harbor. Un’aggressione a tradimento. Un capolavoro dell’arte militare” di Herde Peter (Biblioteca Univ. Rizzoli), nel settantesimo anniversario di Pearl Harbor riaprono il dibattito su questi tragici eventi. James Rusbridger rilancia la tesi del dolo, ossia del mancato allarme nell’imminenza dell’attacco giapponese. La tesi della cospirazione pianificata da Roosevelt e Churchill per provocare l’aggressione nipponica, non è nuova. Perché i servizi di decrittazione britannici sapevano dell’attacco e quelli americani avevano decifrato da tempo il “codice viola” giapponese. Quindi i messaggi in cifra trasmessi da Tokyo erano “letti” dalla macchina decifratrice “Magic” prima che giungessero nelle mani dell’ambasciatore del Giappone a Washington. Secondo la versione dei fatti sostenuta da James Rusbridger, i retroscena di Pearl Harbor sono anche più interessanti: i parenti del primo ministro giapponese, generale Hideki Tojo (impiccato dagli americani nel 1947 come criminale di guerra) hanno reso di pubblico dominio gli appunti scritti in carcere dal loro congiunto su un libro di poesie. Tojo, consapevole del capestro, scrisse che un’imprevista complicazione, all’ambasciata giapponese di Washington, nella decrittazione dell’ultimatum da consegnare mezz’ora prima dell’attacco, consentì a Roosevelt di affermare che l’incursione era giunta completamente di sorpresa e che la data del 7 dicembre 1941 si doveva considerare come “il giorno dell’infamia”. Qui le interpretazioni degli storici e degli analisti divergono. Poiché Magic metteva in chiaro tutte le comunicazioni di Tokyo, utilizzando solo i codici scoperti, anche il contenuto dell’ultimatum nipponico fu appreso dagli americani con notevole anticipo e comunque prima degli stessi diplomatici giapponesi. Quale codice fu utilizzato da Tokyo per l’ultimatum? Dunque, perché il comandante della flotta del Pacifico, ammiraglio Kimmel (poi accusato di inettitudine, inquisito da una commissione d’inchiesta e allontanato), non fu subito informato? Perché tutti i comandi delle Hawaii non furono messi in stato di allarme? E se lo furono, con quale grado di approntamento? Perché le corazzate americane, potenzialmente spiabili da tutti i giapponesi residenti sull’isola, furono lasciate inermi alla fonda con issata la bandiera a stelle e strisce? Interrogativi inquietanti ai quali non è stata mai data una risposta ufficiale soddisfacente, tale da abbattere il muro di gomma sui misteri di Pearl Harbor e tale da squarciare, in modo scientificamente credibile e convincente, il velo di omissioni su dichiarazioni e fonti ufficiali (grazie al Freedom of Information Act) finora dati in pasto ai media. Da parte americana, s’intende. Perché i segreti dell’impero giapponese potrebbero essere stati alterati, cancellati o distrutti per sempre. Se Roosevelt e Churchill sapevano dell’attacco imminente, e non fecero nulla per evitarlo, un terzo personaggio storico era sicuramente al corrente delle strategie giapponesi. Grazie all’agente segreto Richard Sorge, Stalin e l’alto comando sovietico (Stavka) avevano conosciuto in anticipo le decisioni di Tokyo. Perché i sovietici si cucirono la bocca con gli angloamericani? L’abile Sorge venne arrestato dalla polizia segreta nipponica (Tokko) nell’ottobre 1941 ma, grazie a un agente infiltrato nel governo giapponese, la spia era venuta a conoscenza del fatto che il potenziale militare giapponese, come una molla pronta a scattare, si sarebbe scaricato contro gli angloamericani e non già sull’Armata Rossa in Estremo Oriente. I sovietici fecero di più. Il concentramento della flotta del Sol Levante nel Mar del Giappone, venne attentamente osservato dai ricognitori russi e le navi furono seguite fino alle famose isole Curili, dalle quali la flotta nipponica avrebbe sferrato l’attacco all’America. Per Stalin era essenziale che il Giappone si impegnasse con gli Stati Uniti, consentendo all’Unione Sovietica di coprirsi le spalle in Estremo Oriente e di impegnare le truppe contro gli invasori tedeschi. Dunque, tutti i leaders mondiali sapevano e, per calcolo politico, non vollero evitare la catastrofe di Pearl Harbor? Certamente le bombe e i siluri del Sol Levante contro la flotta americana, avrebbero accelerato l’ineluttabilità del conflitto tra Usa e Giappone, peraltro una diretta conseguenza dell’embargo sul petrolio e sulle materia prime (prima causa di tutte le guerre) deciso da Roosevelt il 26 luglio 1941, dopo che a Washington era giunta notizia dell’aggressiva avanzata nipponica in Indocina. Che faceva seguito a quella in Manciuria (1931) e in Cina (1937) nell’ottica del nuovo ordine imperiale per la Grande Asia Orientale. Sogno politico-economico mai del tutto “consumato”, semmai “trasferito” nel cassetto di altre potenze mondiali come Cina, Corea del Nord e Indonesia. Se è vero come è vero che il Presidente Obama ha già deciso di inviare in Australia 2500 Marines di rinforzo alle difese continentali degli alleati, tra cui il Giappone. Fatto sta che da quel 26 luglio 1941 iniziò il conto alla rovescia per l’attacco giapponese alle Hawaii, alle Filippine, a Hong Kong, a Singapore e a tutti i Dominions nel Sud-Est asiatico, ricchi di petrolio e di materie prime. Le argomentazioni di questi Autori, in un qualunque processo indiziario, porterebbero alla conclusione che l’amministrazione Roosevelt voleva che il primo atto di guerra avvenisse su iniziativa di Tokyo. Tuttavia è innegabile l’aggressiva politica espansionistica del Sol Levante con sistemi brutali, feroci e disumani, come in Cina dove rotolarono molte teste sotto i colpi delle famose “katane”. Il Giappone fascista, in definitiva, fu responsabile del deterioramento della situazione. I margini di negoziato con Washington si erano a tal punto ridotti che nell’autunno del 1941 tutti davano per inevitabile la guerra. E secondo le rivelazioni scoperte nelle annotazioni di Tojo, il presidente Roosevelt per negoziare aveva posto condizioni talmente precise e onerose, da non poter essere accettate. I piani di Roosevelt miravano in realtà alla resa dei conti con l’impero nipponico. Un “redde rationem” che invocava la prima mossa da parte di una delle tre potenze dell’Asse. Gli oceani proteggevano gli Usa. Solo il Giappone avrebbe potuto sferrare un attacco. Il presidente americano si era impegnato a non combattere un’altra guerra in Europa perché la stragrande maggioranza degli americani non la voleva. Ma, una volta iniziate le operazioni belliche nel Pacifico, Roosevelt avrebbe avuto carta bianca dal Congresso per dare la priorità assoluta all’eliminazione della potenza nazista (Germania first) e, quindi, il via libera alla grande e complessa industria bellica. Così accadde. Ma la leggerezza dei generali e degli ammiragli americani, semplicemente incredibile, inaudita ed assurda, sul piano militare avrebbe potuto condurre gli Usa alla disfatta completa nel Pacifico senza l’aiuto di Dio e gli errori nipponici. Se le portaerei Usa fossero state colpite, se la terza ondata di attacchi alle Hawaii fosse stata ordinata ed attuata pienamente da Yamamoto, allora l’invasione di terra delle Hawaii da parte dell’esercito del Sol Levante avrebbe segnato per sempre il corso della guerra. E qui gli interrogativi inquietanti si moltiplicano. I “Japs” venivano dipinti con esecrabili appellativi come “piccoli e brutti esseri gialli” e considerati incapaci nell’arte della guerra moderna. L’attacco a Pearl Harbor, invece, fu un capolavoro strategico che passerà alla storia. Fu meticolosamente preparato dai giapponesi fin nei più piccoli dettagli. Il Sol Levante non lasciò nulla al caso: venne inviata una missione in Italia, per verificare come i britannici erano riusciti ad aerosilurare improvvisamente, l’11 novembre 1940, metà della regia flotta da battaglia italiana a Taranto, i cui fondali erano molto simili a quelli della baia nelle Hawaii. Un gigantesco plastico di Pearl Harbor, magnificamente riprodotto nei film hollywoodiani, in grado di tener testa agli ottimi modellini realizzati nelle trasmissioni Rai “Porta a Porta” del giornalista abruzzese Bruno Vespa, venne realizzato per le esercitazioni. Siluri con speciali impennaggi di legno, “made in Japan”, furono progettati, costruiti e messi a punto per risultare efficaci sui bassi fondali di Pearl Harbor. Bombe perforanti, dirompenti e incendiarie ad alto potenziale vennero ricavate dai proiettili dei cannoni delle corazzate. Il caccia imbarcato sulle portaerei imperiali giapponesi, il “Mitsubishi A6M Zero”, costruito dall’industria nipponica, risultò il migliore del mondo e costrinse gli americani ad inventarne di nuovi e di più potenti per vincere il duello aereo nel Pacifico. Infine, venne pianificata l’operazione con l’impiego di sei grandi portaerei (Akagi, Kaga, Soryu, Hyryu, Shokaku, Zuikaku), rotta da Nord, lungo latitudini nebbiose e flagellate dal maltempo, per sfuggire alla ricognizione degli americani, e del fior fiore della gioventù giapponese. Che, nel rispetto del tradizionale antico codice, da aviatori si sarebbero immolati (sono i veri autentici Kamikaze della storia) lanciando i propri “Zero” in fiamme sulle navi americane. Robert B. Stinnett è ancora più esplicito e diretto in virtù dello studio di documenti riservati e della sua partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale, a bordo di una portaerei insieme a George Bush…

quota, 40 aerosiluranti, 51 bombardieri da picchiata e 43 caccia di scorta. L’attacco di Fuchida durò dalle ore 7,55 alle ore 8,40 quando sopravvenne la seconda ondata, composta da 80 bombardieri in picchiata, 54 bombardieri in quota e 36 caccia. Alle ore 9,45 tutto (o quasi, visto che si stava pensando alla terza ondata, mai fatta decollare) era compiuto. Gli aerei giapponesi lasciarono le Hawaii per atterrare sulle loro portaerei. Si temeva la controffensiva dei sottomarini e delle portaerei Usa. Nell’operazione i “Japs” persero solo 29 aerei, mentre furono 219 gli aerei americani distrutti, la maggior parte al suolo perché ben pochi piloti ebbero il tempo di levarsi in volo. La flotta Usa del Pacifico subì un colpo durissimo che ferì al cuore l’America: furono affondate quattro corazzate, un posamine, una nave bersaglio; furono danneggiati più o meno gravemente altre quattro corazzate, tre incrociatori, tre cacciatorpediniere e due unità minori, alcune delle quali furono recuperate e rimesse in condizioni di navigare. La corazzata Arizona, un autentico sacrario di marinai americani, è ancora lì sul fondo della baia di Pearl Harbor, pochi metri d’acqua sotto l’odierno Memoriale. L’ammiraglio Yamamoto era consapevole di aver fallito l’obiettivo primario dell’attacco: le portaerei americane del Pacifico e gli obiettivi secondari, tra cui i depositi di carburante. L’azione a sorpresa, quindi, fu coronata da un parziale successo strategico ma non ebbe il pieno successo tattico studiato a tavolino e sperato. Il colpo inflitto alla Marina americana aveva risvegliato il gigante assopito. Il Giappone non avrebbe potuto reggere (tutti lo sapevano, in primis Yamamoto) a lunghi anni di guerra contro la soverchiante superiorità industriale e militare americana. L’8 dicembre 1941, con un solo voto contrario alla Camera dei rappresentanti, il Congresso degli Stati Uniti approvò la proclamazione dello stato di guerra contro l’impero giapponese come richiesto dal presidente Roosevelt: il nemico principale restava la Germania e ogni sforzo sarebbe stato indirizzato alla vittoria finale. Negli Usa fu istituita una commissione d’inchiesta per fare luce sui molti errori, misteri, omissioni e fraintendimenti nella catena di comando tra Washington e le Hawaii, che avevano permesso ai nipponici di colpire così violentemente a sorpresa, nonostante i servizi d’informazione Usa avessero decifrato importanti messaggi e dispacci giapponesi in lingua codice precisi e inequivocabili. Altro se segnali premonitori! Sulla base di diversi fattori e fonti è stata avanzata l’ardita ipotesi che il presidente Roosevelt non avesse fatto nulla per sventare l’attacco giapponese. Se così fosse, gli americani non l’avrebbero eletto per il terzo mandato presidenziale. La tesi appare incredibile (come quella del complotto dell’11 settembre 2001) e sostenuta con argomenti per alcuni poco convincenti perché fondati sull’assunto che Roosevelt fosse alla ricerca di un pretesto che gli consentisse di ottenere la dichiarazione di guerra. Certamente, all’indomani di Pearl Harbor, nella conferenza di Washington (dal 22 dicembre 1941 al 14 gennaio 1942) furono ratificate e messe in opera decisioni tattiche e strategiche definite da tempo, in particolare la costituzione dei comandi di teatro integrati e degli Stati Maggiori Combinati (Combined Chief of Staff) angloamericani. L’11 dicembre Germania e Italia, avevano dichiarato guerra agli Usa, spianano la strada a Roosevelt. Nella conferenza di Washington, inoltre, fu approvata la “Dichiarazione delle Nazioni Unite” sottoscritta dai rappresentanti di 26 Paesi che avevano aderito alla Carta Atlantica nel Capodanno 1942, convinti della necessità di una vittoria completa: Usa, Gran Bretagna, Urss, Cina, Australia, Belgio, Canada, Costarica, Cuba, Cecoslovacchia, Repubblica Dominicana, San Salvador, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Lussemburgo, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nicaragua, Norvegia, Panama, Polonia, Unione Sudafricana, Iugoslavia. Gli Stati Maggiori statunitensi ribadirono che “la Germania è sempre il nemico principale e la sua sconfitta è la chiave della vittoria. Vinta la Germania, la caduta dell’Italia e la sconfitta del Giappone seguiranno senz’altro”. La conferenza di Washington diede il via alle grandi operazioni industriali e militari di guerra della “Grande Alleanza” e segnò non solo l’inizio della “relazione speciale” angloamericana ma anche della creazione di quell’immenso complesso militare-industriale americano che avrebbe condizionato la vita di milioni di lavoratori e la storia dell’umanità durante e dopo il secondo conflitto mondiale. In quel di Hollywood sanno raccontare la grande storia. Al cinema due pellicole in particolare, “Tora! Tora! Tora!” di Richard Fleischer e “Pearl Harbor” di Michael Bay, appassionano i giovani che cercano di avvicinarsi alla verità storica. Il primo vince sicuramente il duello della critica perché, nonostante i meno effetti speciali (dove il kolossal vinse l’Oscar), rende per lo meno omaggio a un rigore storico che non ha smesso di conquistare le platee degli appassionati di storia e di guerra. Con l’attacco aeronavale giapponese al porto di Pearl Harbor (all’inizio degli anni quaranta, dopo San Diego, la nuova base principale della flotta americana) gli Stati Uniti di Roosevelt decidono le sorti del secondo conflitto mondiale a fianco delle potenze occidentali. Come avrebbe sicuramente pensato il fiero ammiraglio Yamamoto (interpretato da Sô Yamamura) il Giappone aveva appena svegliato “un gigante che dormiva”. Il film di Richard Fleischer riesce a coinvolgere lo spettatore sin dalle prime sequenze, mostrando il progressivo precipitare degli eventi: la base di Pearl Harbor appare, infatti, come una chiara provocazione, una lama puntata alla gola del nuovo impero del Sol Levante la cui antica bandiera ne rappresenta proprio il destino. “Tora! Tora! Tora!”, tratto dall’omonimo romanzo di Gordon A. Prange, mette sapientemente in scena quelle ore drammatiche senza mielose divagazioni romantiche, ricorrendo ad un encomiabile cast dove figurano attori come Joseph Cotten (il segretario di guerra Stimson), Martin Balsam (l’ammiraglio Kimmel), James Whitmore (l’ammiraglio Halsey) e Jason Robards (il generale Short). Il film di Michael Bay (2001), invece, è un’epica storia di passione, romanticismo e onore, sullo sfondo degli avvenimenti del 7 dicembre 1941. La storia di due giovani e audaci piloti americani e della bella infermiera di cui sono entrambi perdutamente innamorati, si intreccia con la drammatica cronaca dell’attacco giapponese. Stracolmo di effetti speciali, non privi di errori, il film punta decisamente sulla forza dell’amore e sul coraggio del singolo per vincere la guerra. Con un richiamo alla battaglia d’Inghilterra ed al primo bombardamento di Tokyo. Un vero capolavoro che resterà nella storia del cinema ma non raggiunge l’obiettivo finale prefissato dal sequel alla luce delle considerevoli scoperte. Davvero il servizio informativo americano ignorava l’imminente attacco giapponese alle isole Hawaii? Davvero il massacro non poteva essere evitato in alcun modo? Il Giappone ha chiesto scusa? E gli americani per le loro “Atomiche”? I libri “Tradimento a Pearl Harbor” di James Rusbridger ed Erik Nave, “Il Giorno dell’Inganno” di Robert B. Stinnet (Il Saggiatore) e “Pearl Harbor. Un’aggressione a tradimento. Un capolavoro dell’arte militare” di Herde Peter (Biblioteca Univ. Rizzoli), nel settantesimo anniversario di Pearl Harbor riaprono il dibattito su questi tragici eventi. James Rusbridger rilancia la tesi del dolo, ossia del mancato allarme nell’imminenza dell’attacco giapponese. La tesi della cospirazione pianificata da Roosevelt e Churchill per provocare l’aggressione nipponica, non è nuova. Perché i servizi di decrittazione britannici sapevano dell’attacco e quelli americani avevano decifrato da tempo il “codice viola” giapponese. Quindi i messaggi in cifra trasmessi da Tokyo erano “letti” dalla macchina decifratrice “Magic” prima che giungessero nelle mani dell’ambasciatore del Giappone a Washington. Secondo la versione dei fatti sostenuta da James Rusbridger, i retroscena di Pearl Harbor sono anche più interessanti: i parenti del primo ministro giapponese, generale Hideki Tojo (impiccato dagli americani nel 1947 come criminale di guerra) hanno reso di pubblico dominio gli appunti scritti in carcere dal loro congiunto su un libro di poesie. Tojo, consapevole del capestro, scrisse che un’imprevista complicazione, all’ambasciata giapponese di Washington, nella decrittazione dell’ultimatum da consegnare mezz’ora prima dell’attacco, consentì a Roosevelt di affermare che l’incursione era giunta completamente di sorpresa e che la data del 7 dicembre 1941 si doveva considerare come “il giorno dell’infamia”. Qui le interpretazioni degli storici e degli analisti divergono. Poiché Magic metteva in chiaro tutte le comunicazioni di Tokyo, utilizzando solo i codici scoperti, anche il contenuto dell’ultimatum nipponico fu appreso dagli americani con notevole anticipo e comunque prima degli stessi diplomatici giapponesi. Quale codice fu utilizzato da Tokyo per l’ultimatum? Dunque, perché il comandante della flotta del Pacifico, ammiraglio Kimmel (poi accusato di inettitudine, inquisito da una commissione d’inchiesta e allontanato), non fu subito informato? Perché tutti i comandi delle Hawaii non furono messi in stato di allarme? E se lo furono, con quale grado di approntamento? Perché le corazzate americane, potenzialmente spiabili da tutti i giapponesi residenti sull’isola, furono lasciate inermi alla fonda con issata la bandiera a stelle e strisce? Interrogativi inquietanti ai quali non è stata mai data una risposta ufficiale soddisfacente, tale da abbattere il muro di gomma sui misteri di Pearl Harbor e tale da squarciare, in modo scientificamente credibile e convincente, il velo di omissioni su dichiarazioni e fonti ufficiali (grazie al Freedom of Information Act) finora dati in pasto ai media. Da parte americana, s’intende. Perché i segreti dell’impero giapponese potrebbero essere stati alterati, cancellati o distrutti per sempre. Se Roosevelt e Churchill sapevano dell’attacco imminente, e non fecero nulla per evitarlo, un terzo personaggio storico era sicuramente al corrente delle strategie giapponesi. Grazie all’agente segreto Richard Sorge, Stalin e l’alto comando sovietico (Stavka) avevano conosciuto in anticipo le decisioni di Tokyo. Perché i sovietici si cucirono la bocca con gli angloamericani? L’abile Sorge venne arrestato dalla polizia segreta nipponica (Tokko) nell’ottobre 1941 ma, grazie a un agente infiltrato nel governo giapponese, la spia era venuta a conoscenza del fatto che il potenziale militare giapponese, come una molla pronta a scattare, si sarebbe scaricato contro gli angloamericani e non già sull’Armata Rossa in Estremo Oriente. I sovietici fecero di più. Il concentramento della flotta del Sol Levante nel Mar del Giappone, venne attentamente osservato dai ricognitori russi e le navi furono seguite fino alle famose isole Curili, dalle quali la flotta nipponica avrebbe sferrato l’attacco all’America. Per Stalin era essenziale che il Giappone si impegnasse con gli Stati Uniti, consentendo all’Unione Sovietica di coprirsi le spalle in Estremo Oriente e di impegnare le truppe contro gli invasori tedeschi. Dunque, tutti i leaders mondiali sapevano e, per calcolo politico, non vollero evitare la catastrofe di Pearl Harbor? Certamente le bombe e i siluri del Sol Levante contro la flotta americana, avrebbero accelerato l’ineluttabilità del conflitto tra Usa e Giappone, peraltro una diretta conseguenza dell’embargo sul petrolio e sulle materia prime (prima causa di tutte le guerre) deciso da Roosevelt il 26 luglio 1941, dopo che a Washington era giunta notizia dell’aggressiva avanzata nipponica in Indocina. Che faceva seguito a quella in Manciuria (1931) e in Cina (1937) nell’ottica del nuovo ordine imperiale per la Grande Asia Orientale. Sogno politico-economico mai del tutto “consumato”, semmai “trasferito” nel cassetto di altre potenze mondiali come Cina, Corea del Nord e Indonesia. Se è vero come è vero che il Presidente Obama ha già deciso di inviare in Australia 2500 Marines di rinforzo alle difese continentali degli alleati, tra cui il Giappone. Fatto sta che da quel 26 luglio 1941 iniziò il conto alla rovescia per l’attacco giapponese alle Hawaii, alle Filippine, a Hong Kong, a Singapore e a tutti i Dominions nel Sud-Est asiatico, ricchi di petrolio e di materie prime. Le argomentazioni di questi Autori, in un qualunque processo indiziario, porterebbero alla conclusione che l’amministrazione Roosevelt voleva che il primo atto di guerra avvenisse su iniziativa di Tokyo. Tuttavia è innegabile l’aggressiva politica espansionistica del Sol Levante con sistemi brutali, feroci e disumani, come in Cina dove rotolarono molte teste sotto i colpi delle famose “katane”. Il Giappone fascista, in definitiva, fu responsabile del deterioramento della situazione. I margini di negoziato con Washington si erano a tal punto ridotti che nell’autunno del 1941 tutti davano per inevitabile la guerra. E secondo le rivelazioni scoperte nelle annotazioni di Tojo, il presidente Roosevelt per negoziare aveva posto condizioni talmente precise e onerose, da non poter essere accettate. I piani di Roosevelt miravano in realtà alla resa dei conti con l’impero nipponico. Un “redde rationem” che invocava la prima mossa da parte di una delle tre potenze dell’Asse. Gli oceani proteggevano gli Usa. Solo il Giappone avrebbe potuto sferrare un attacco. Il presidente americano si era impegnato a non combattere un’altra guerra in Europa perché la stragrande maggioranza degli americani non la voleva. Ma, una volta iniziate le operazioni belliche nel Pacifico, Roosevelt avrebbe avuto carta bianca dal Congresso per dare la priorità assoluta all’eliminazione della potenza nazista (Germania first) e, quindi, il via libera alla grande e complessa industria bellica. Così accadde. Ma la leggerezza dei generali e degli ammiragli americani, semplicemente incredibile, inaudita ed assurda, sul piano militare avrebbe potuto condurre gli Usa alla disfatta completa nel Pacifico senza l’aiuto di Dio e gli errori nipponici. Se le portaerei Usa fossero state colpite, se la terza ondata di attacchi alle Hawaii fosse stata ordinata ed attuata pienamente da Yamamoto, allora l’invasione di terra delle Hawaii da parte dell’esercito del Sol Levante avrebbe segnato per sempre il corso della guerra. E qui gli interrogativi inquietanti si moltiplicano. I “Japs” venivano dipinti con esecrabili appellativi come “piccoli e brutti esseri gialli” e considerati incapaci nell’arte della guerra moderna. L’attacco a Pearl Harbor, invece, fu un capolavoro strategico che passerà alla storia. Fu meticolosamente preparato dai giapponesi fin nei più piccoli dettagli. Il Sol Levante non lasciò nulla al caso: venne inviata una missione in Italia, per verificare come i britannici erano riusciti ad aerosilurare improvvisamente, l’11 novembre 1940, metà della regia flotta da battaglia italiana a Taranto, i cui fondali erano molto simili a quelli della baia nelle Hawaii. Un gigantesco plastico di Pearl Harbor, magnificamente riprodotto nei film hollywoodiani, in grado di tener testa agli ottimi modellini realizzati nelle trasmissioni Rai “Porta a Porta” del giornalista abruzzese Bruno Vespa, venne realizzato per le esercitazioni. Siluri con speciali impennaggi di legno, “made in Japan”, furono progettati, costruiti e messi a punto per risultare efficaci sui bassi fondali di Pearl Harbor. Bombe perforanti, dirompenti e incendiarie ad alto potenziale vennero ricavate dai proiettili dei cannoni delle corazzate. Il caccia imbarcato sulle portaerei imperiali giapponesi, il “Mitsubishi A6M Zero”, costruito dall’industria nipponica, risultò il migliore del mondo e costrinse gli americani ad inventarne di nuovi e di più potenti per vincere il duello aereo nel Pacifico. Infine, venne pianificata l’operazione con l’impiego di sei grandi portaerei (Akagi, Kaga, Soryu, Hyryu, Shokaku, Zuikaku), rotta da Nord, lungo latitudini nebbiose e flagellate dal maltempo, per sfuggire alla ricognizione degli americani, e del fior fiore della gioventù giapponese. Che, nel rispetto del tradizionale antico codice, da aviatori si sarebbero immolati (sono i veri autentici Kamikaze della storia) lanciando i propri “Zero” in fiamme sulle navi americane. Robert B. Stinnett è ancora più esplicito e diretto in virtù dello studio di documenti riservati e della sua partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale, a bordo di una portaerei insieme a George Bush…

Nicola Facciolini

Lascia un commento