“Dentro di noi è sempre in funzione una sorta di cinema mentale, prima ancora che il cinema fosse stato inventato. Questo cinema interno non cessa mai di introiettare immagini alla nostra vita interiore e le sue soluzioni visive sono determinanti e talora arrivano inaspettatamente a decidere di situazioni che le risorse del linguaggio non riuscirebbero a risolvere” (Italo Calvino).

“Sono innamorato della Tavola degli Elementi, la amo a tal punto da portarla sempre con me. Finora non sono mai stato abbattuto. Ma adesso conto di dissolvermi velocemente” (Oliver Sacks).

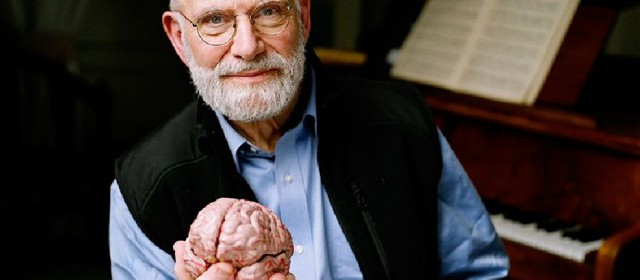

Una metafora risveglierà il mondo. Sempre in moto. Si è spento con eleganza e humour, il 30 Agosto 2015, a Greenwich Village (New York), all’età di 82 anni, il Professor Oliver Wolf Sacks, famoso neurologo e psichiatra, scrittore di fama mondiale noto al grande pubblico per i suoi libri sulle neuroscienze, tra cui “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello”, uno dei suoi bestseller, molti dei quali hanno per soggetto persone con disturbi neurologici. Le critiche non mancano nelle scuole di Psichiatria ma Sacks buca gli schermi e gli schemi. Desta cordoglio in tutto il mondo ebraico la scomparsa del neurologo britannico, americano d’adozione. Nato a Londra da genitori ebrei nel 1933, Oliver Sacks trova nella sua famiglia eccellenze nel mondo della scienza e della politica: sua madre Muriel è una delle prime donne-chirurgo; suo padre Samuel Sacks, morto nel Giugno del 1990, è un dottore in medicina interna; suo cugino, l’israeliano Robert John Aumann, vince il premio Nobel per l’economia nel 2005 e un altro cugino, Abba Eban, ricopre il ruolo di ministro degli Esteri e dell’Educazione dello Stato di Israele. Docente alla New York University, alla Columbia oltre che dell’Albert Einstein College of Medicine della Yeshiva University di New York e dell’Università di Warwick nel Regno Unito, Oliver Sacks si occupa per tutta la vita di ricerca nell’ambito delle malattie neurologiche, dal Parkinson alla sindrome di Tourette, vantando numerose pubblicazioni in Italia edite da Adelphi. Tra i libri più conosciuti al grande pubblico spiccano: “Risvegli”, dedicato ad una particolare patologia neurologica originata dall’encefalite letargica che ispira nel 1990 una trasposizione cinematografica con Robert De Niro e Robin Williams; “Musicofilia” che ispira il tema di un episodio della serie Nova; “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello”, una collezione di casi di pazienti dai risvolti più vari e curiosi. Il suo ultimo lavoro è l’autobiografia “On The Move: A Life”. All’età di sei anni Sacks è costretto a fuggire insieme al fratello da Londra a causa dei bombardamenti germanici, e a rifugiarsi in un collegio nelle Midlands dove, oltre alla malnutrizione, deve fare i conti con le crudeli punizioni subite per mano del preside. Finita la Seconda Guerra Mondiale, Sacks lascia il suo vecchio collegio per iniziare a frequentare la St. Paul’s School a Londra. In questo periodo, come ricorda la sua biografia “Zio Tungsteno. Ricordi di un’infanzia chimica”, Oliver sviluppa un forte interesse per la chimica che dura tutta la vita. Fortemente influenzato dai suoi genitori che lo portano a propendere per la medicina, Sacks entra al Queen’s College di Oxford dove consegue il Bachelor of Arts nel 1954 in fisiologia e biologia. Nella stessa università, nel 1958, intraprendendo un Master of Arts, ottiene una laurea in medicina e chirurgia che di lì in avanti gli permette di esercitare la professione di medico. Sacks in seguito lascia l’Inghilterra per trasferirsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti d’America. Divenuto neurologo, Oliver ottiene un posto di lavoro al Mt. Sion Hospital di San Francisco, celebrato in molte pellicole cinematografiche come “Vulcano”, e all’Università della California (UCLA). Dopo aver ottenuto il riconoscimento delle sue qualifiche britanniche, Sacks si trasferisce a New York dove vive e pratica neurologia dal 1965 nel Beth Abraham Hospital, nel Bronx. Qui Sacks lavora con un gruppo di sopravvissuti all’encefalite letargica del 1920. Questi pazienti e i trattamenti a cui Oliver li sottopone, sono alla base del suo libro Risvegli. Fin dal suo arrivo negli Usa, Sacks presta servizio come neurologo in diverse case di riposo nella Grande Mela, gestite dalle Piccole Sorelle dei Poveri. Dal 1966 al 1991 Sacks è consulente neurologico al Psychiatric Center nel Bronx. Negli stessi anni presta anche servizio come docente e medico all’Albert Einstein College of Medicine, e alla New York University School of Medicine fino al 2007, anno nel quale passa alla Facoltà di neurologia e psichiatria della Columbia University. Nel 2012 torna nella New York University School of Medicine, prestando servizio sia come professore di neurologia sia come consulente neurologico al centro per l’epilessia di New York. Il lavoro di Sacks al Beth Abraham ispira la fondazione a trovare il luogo dov’è stato costruito l’Institute of Music and Neurologic Function (IMNF) del quale Sacks è consulente medico. L’istituto lo onora nel 2000 assegnandogli il primo Music Has Power Award, premio che Sacks ottiene nuovamente nel 2006 per celebrare i suoi “40 anni di servizio al Beth Abraham e per il suo grande contributo a supporto della music therapy e all’effetto che la musica provoca al cervello umano”. Sacks resta consulente neurologico alle Piccole Sorelle dei Poveri e continua ad esercitare la propria professione all’Istituto di neuroscienze e al New York Botanical Garden. Durante la sua vita Oliver Sacks soffre di prosopagnosia, malattia che causa difficoltà nel riconoscere i visi delle persone. Spesso parla pubblicamente delle sue patologie, anche di quelle più particolari. Nel Dicembre 2010, il medico gli diagnostica come perse la visione binoculare, l’anno precedente, a causa di un tumore maligno che assedia il suo occhio destro. Questa perdita viene descritta anche nel suo libro “L’occhio della mente”, pubblicato nell’Ottobre 2010. In altre due occasioni Sacks si racconta al pubblico, in un’intervista con Leslie Stahl in un episodio di “60 Minutes”, nel Marzo 2012, dove parla delle sue difficoltà con la prosopagnosia e nel documentario della BBC “Imagine” del 28 Giugno 2011. Oliver Sacks non si è mai sposato e per questo celibato incolpa la sua timidezza che inquadra come una patologia. Solo nel 2015, mediante la sua autobiografia “On the Move: A Life” dichiara le sue preferenze sessuali. Un anno dopo la pubblicazione di Risvegli, Sacks è il protagonista di un incidente “quasi-fatale” durante una scalata in solitaria in cui, fortunatamente, riporta solamente la rottura di una gamba. Durante il suo periodo all’UCLA, offre ancora prova della sua infinita curiosità e della sua eccentricità. Oliver, infatti, comincia a sperimentare varie droghe su di sé, descrivendone gli effetti in un articolo pubblicato nel 2012 dal “The New Yorker” e nel suo libro “Allucinazioni” del 2012. Durante uno di questi esperimenti con l’anfetamina, Sacks legge un libro del XIX Secolo di Edward Liveing. Le emozioni provate durante questa lettura, probabilmente indotte dal suo stato di alterazione mentale, lo convincono a registrare e pubblicare le sue osservazioni sulle stranezze e le patologie neurologiche, diventando il “Liveing del nostro secolo”. Nel Febbraio 2015 Oliver rivela di essere malato terminale di cancro al fegato e che gli rimangono pochi mesi di vita. Dunque, il prof. Sacks non è stato colto di sorpresa. Era malato terminale da mesi. E al riguardo rilascia diverse interviste in cui discetta serenamente su come avrebbe occupato il tempo restante sulla Terra. I suoi studi pare abbiano contribuito a superare la psicanalisi di Sigmund Freud. È attraverso l’analisi delle menomazioni cerebrali che la psichiatria e la neurobiologia hanno compiuto incredibili balzi in avanti, recentemente avvalendosi di strumenti sofisticati come la Risonanza Magnetica Funzionale. Il cervello, a seconda di cosa pensa, si accende come un albero di Natale. In quella lettera “H” prima della parola che completa il titolo della vita di Oliver Sacks, c’è una condizione esistenziale. La fisica mentale dell’anima. H (“eich” in inglese) Oliver esclama ai pazienti nell’esprimere la loro condizione. La stessa che vivono gli altri degenti del Mount Carmel Hospital. Sono i malati di encefalite letargica raccontati nel libro Risvegli. Il neurologo, che li ha in cura negli Anni Sessanta, sperimenta su di essi il farmaco L-Dopa, che li sveglia momentaneamente dal coma soporoso. L’illusione di guarirli da quello stato vegetativo dura poco, con la conseguenza di una crisi peggiore. Materia difficile da raccontare scenicamente. La malattia e il disagio del vivere attraverso la letteratura come strumento di conoscenza. Ma avvincente per Antonio Latella e per chi ancora pone nel teatro un senso e la possibilità della catarsi, l’unico luogo dove questa è possibile. Per rigenerarsi e forse guarire. “(H) L-Dopa” rappresenta una discesa agli inferi (“hell”) con risalita. Che sa di resurrezione. Lo spettacolo è frutto di una drammaturgia comunitaria che vede impegnati per oltre un anno, a più riprese, 14 attori europei sul tema della metamorfosi, guidati dall’estro sempre innovativo del regista. L’esito è un emozionante viaggio umano e spirituale dentro il cervello tanto amato dalla nostra Rita Levi Montalcini. Un viaggio divertente e spietato allo stesso tempo, come raramente si vede a teatro e nella vita. Scandito in tre stadi distinti anche visivamente da costumi e invenzioni sorprendenti, lo spettacolo si apre con l’allegro irrompere in platea dei parenti in visita che siedono a parlare ciascuno col proprio congiunto rappresentato da una piantina sul proscenio. L’esilarante dialogo che s’intreccia fra i convenuti sfumerà nel successivo straziante atto, trasformati in malati seduti frontalmente in stato catatonico e tutti in abiti bianchi. L’irrompere cabarettistico dell’esaltato professor Oliver Sacks di Emiliano Masala darà il via all’elencazione delle biografie e dei singoli casi, scatenando in ciascuno l’effetto del “miracoloso farmaco”. Dall’eccitazione alla depressione, dal panico all’euforia, dalle ossessioni allo sfinimento. Sono parole in libertà, tic, gemiti, tremiti, pensieri, insubordinazioni. L’ultimo quadro sorprende ulteriormente. Immedesimati nei personaggi da fumetto e cartoon della loro fantasia (da Dylan Dog a Biancaneve, da Hulk a Calimero) i malati di Oliver sognano la guarigione, di poter finalmente “essere” normali. “Ma è tardi!” urla il bianconiglio di “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Daniele Pilli. E con la sua danza martellante che rompe l’allucinazione, si svela infine la grande solitudine del medico con l’ammissione del suo fallimento. Nel volgere al finale, dopo che, rivestita di ali, la tenera figura di Paula Diogo avrà consegnato parole di speranza oltre il dolore, i pazienti avanzano seminudi in platea. Con movimenti rallentati salgono sulle poltrone, attraversando gli spettatori. Sembrano angeli che, sfiorando i “normali”, raccolgono come un balsamo purificatore tutta l’umana sofferenza del mondo. Per involarsi alle spalle degli spettatori, consegnando loro la commozione di un’esperienza metaforica irripetibile. Ed è encomiabile la grande prova interpretativa e fisica, con spasmi di mani, braccia, gambe, del gruppo. Oliver Sacks inizia a scrivere le sue esperienze neurologiche con i propri pazienti nel 1970, sia pubblicando numerosi libri sia scrivendo per periodici, quali “The New Yorker” e “The New York Review of Books”, articoli di carattere medico, scientifico e di ordine generale. Tra i numerosi premi ricevuti per questi suoi lavori, il “Lewis Thomas Prize for Writing about Science”, assegnatogli nel 2001. Gli scritti del professor Sacks coprono un campo di media vastissimo, più di tutti gli autori di testi e opere riguardanti la medicina a lui contemporanei. Nel 1990, il New York Times sottolinea che “Sacks è diventato una specie di poeta laureato della medicina contemporanea”. Le sue descrizioni dei problemi o condizioni neurologiche spesso chiariscono la maniera in cui il cervello si rapporta con la percezione, la memoria e l’individualità. Il suo stile letterario prevede una dettagliata narrazione delle anamnesi, riallacciandosi alla tradizione dei “clinical anecdotes” del XIX Secolo, che vede come principale esponente il neuropsichiatra russo Aleksandr Romanovič Lurija. I pazienti descritti dal dottor Sacks sono spesso in grado di adeguarsi alla propria situazione in modi differenti nonostante le loro condizioni neurologiche siano solitamente considerate incurabili. Nella sua opera più famosa, Risvegli, dalla quale è stato tratto anche un documentario, sono descritte le varie risposte di pazienti post-encefalitici del Beth Abraham alla somministrazione della nuova sostanza, la L-Dopa. In altre sue opere sono invece descritti casi di persone affette dalla sindrome di Tourette o da varianti particolari della malattia di Parkinson. “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello” racconta di un uomo affetto da una malattia visiva, l’agnosia. Il libro offre lo spunto a Michael Nyman per l’elaborazione di un melodramma omonimo. L’opera “Un antropologo su Marte”, che vince un Polk Award, narra l’incontro con la professoressa Temple Grandin affetta da una particolare forma di autismo, la sindrome di Asperger. Il libro “Vedere voci” del 1989, copre una varietà di argomenti su studi effettuati su non-udenti. Nell’opera “L’isola dei senza colore”, Oliver Sacks scrive riguardo ai suoi studi e ai suoi viaggi nelle isole del Pacifico. Su una di queste, una straordinaria percentuale di autoctoni, il popolo Chamorro di Guam, è affetto da una malattia neurodegenerativa conosciuta come Lytico-bodig di cui Sacks, insieme a Paul Alan Cox, fa risalire la possibile causa alla beta-metilammino-L-alanina contenuta nelle Cycadales. Il lavoro di Oliver Sacks non è esente da aspre critiche da parte della comunità scientifica internazionale. Durante gli Anni Settanta e Ottanta del XX Secolo, il suo libro e i suoi articoli riguardanti i pazienti di Risvegli vengono ignorati da una buona parte della comunità medica, poiché i neuro-psichiatri sostengono che il lavoro di Oliver Sacks non sia portato avanti con un metodo quantitativo, ma con uno studio alla cieca. Makoto Yamaguchi mette in discussione le sue abilità con pazienti autistici sostenendo che le spiegazioni matematiche di Sacks siano inesatte. Anche Arthur K. Shapiro, conosciuto come “il padre della ricerca moderna sui tic”, critica duramente l’operato di Sacks sostenendo che sia molto meglio come scrittore che come clinico. Sebbene molti inquadrino Sacks come uno “scrittore e dottore compassionevole”, altri pensano che sfrutti la sua materia tanto da essere chiamato “l’uomo che confuse i suoi pazienti con la carriera letteraria” da Tom Shakespeare, accademico britannico e attivista per i diritti dei disabili, e da definire il suo lavoro come “uno show di un intellettuale fanatico”. Viene criticato anche dall’attore Bill Murray con una sua caricatura nel film “I Tenenbaum”. La risposta di Sacks alle critiche non si fa certo attendere e in un’intervista dichiara: “Spero che una lettura di quanto ho scritto riveli rispetto e apprezzamento, non il desiderio di esporre o esibire solo per dare un brivido. Ma è una faccenda delicata”. Nel compiere ottantadue anni a Luglio, Sacks confessa di temere che non sarebbe arrivato al suo “compleanno al Polonio”, ossia l’ottantaquattresimo! Ciò significava che i dottori gli avevano dato la speranza di vedere l’ottantatreesimo, “al Bismuto”. Oliver ha infatti l’abitudine di festeggiare tutti i compleanni con regali legati all’elemento chimico corrispondente all’età. Una testimonianza del suo amore per la Tavola periodica degli elementi che gli spettatori del film Risvegli ricordano di aver visto in evidenza sul muro della camera del dottore interpretato da Robin Williams. Una copia formato tascabile della Tavola, Sacks la teneva sempre nel portafoglio, un’altra stava sulla tenda della doccia nel bagno del suo studio. Alle pareti delle varie stanze c’erano “orologi chimici” con le ore indicate non da numeri, ma dai simboli dei corrispondenti elementi. La chimica era il suo vero amore. Se n’era innamorato da piccolo nei modi descritti in Zio Tungsteno che aveva appunto come sottotitolo “memorie di un’infanzia chimica”, il suo libro più originale che alterna capitoli autobiografici ad altri di storia della chimica. Come disse una volta Roald Hoffmann, premio Nobel per la chimica, al quale il libro è dedicato, “non ci sono altri esempi di quel genere scientifico-letterario, a parte “Il sistema periodico di Primo Levi” (1975). E non lo sono certo “Le affinità elettive” (1809) di Goethe, che sarà anche stato un gran letterato, ma ogni volta che parlava di scienza avrebbe fatto meglio a tacere”. A Goethe mancava una qualità che Sacks possedeva e ammirava: la professionalità stimolata dalla modestia e acquistata con il sudore. Si racconta che, prima di recitare in Risvegli, Robert De Niro passò vari giorni nell’ospedale psichiatrico dove Sacks lavorava, per studiare da vicino il comportamento dei malati catatonici. E una sera a cena, chinandosi per raccogliere il tovagliolo che gli era caduto, Sacks notò che l’attore teneva i piedi storti, come se fosse già abbandonato inerme su una sedia a rotelle. Anche lui aveva la stessa professionalità, quasi maniacale. Nel suo studio mostrava orgogliosamente gli scaffali che contenevano le versioni originali dei suoi libri, spesso tre o quattro volte più lunghe dell’edizione a stampa. A testimonianza di un metodo di scrittura “per riduzione”, alla Hemingway, che salva e pubblica soltanto la punta di un iceberg sommerso e scartato. Il suo articolo “I fiori di Darwin” (2008) per la “New York Review of Books” è la punta dell’iceberg di un’intera scrivania traboccante dei misconosciuti libri di Darwin letti da cima a fondo. Molti dei suoi volumi prendevano spunto addirittura da una conoscenza personale delle malattie trattate, forse stimolata da una certa dose di ipocondria: “Emicrania” (1970), “Su una gamba sola” (1984), “L’occhio della mente” (2010) e “Allucinazioni” (2012), che uniti a “Vedere voci” (1990) e “L’isola dei senza colore” (1996) costituiscono una enciclopedia universale dei sensi e delle loro disfunzioni. Le opere che hanno raggiunto il pubblico più vasto sono i casi clinici descritti come se fossero racconti letterari, in uno stile che aveva pochi predecessori, a parte William James. Ma ebbe molti successori, a cominciare da Vilayanur Ramachandran: Risvegli (1973) e “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello” (1985) che divenne un’opera di Michael Nyman (1986) e una pièce teatrale di PeterBrook (1993). Questi lavori, uniti ai precedenti, consacrano Oliver Sacks come un vero fenomeno mediatico. Come disse Hoffmann, “se uno pensa che un premio Nobel possa attirare il pubblico, non sa cosa può fare Oliver”. Molti anni fa i due amici combinarono i rispettivi poteri di attrazione e misero in piedi a New York un “caffè scientifico” nel Cornelia Street Café del Greenwich Village, non lontano dallo studio di Sacks. Da allora, una sera al mese scienziati e umanisti si incontrano per sentire una conferenza-spettacolo su un tema a cavallo tra le due culture. Qui la Teoria del Gender prende lentamente forma accanto alla consapevolezza del fatto che le leggi della fisica sono sufficienti a determinare la struttura geometrica tridimensionale delle molecole. Forse. Anche se Sacks partecipa raramente. Basta la possibilità che ci sia, ad attirare il pubblico, e non è necessaria la sua presenza. A parte i suoi impegni, Oliver evita gli incontri pubblici anche per la sua proverbiale timidezza che, unita alla sua patologica incapacità di riconoscere le facce, lo mette a disagio di fronte alla gente. È impacciato nel parlare con gli sconosciuti. Anche prima di ammalarsi si descrive ormai come “mezzo sordo, mezzo cieco e mezzo zoppo”. Non ama i riferimenti religiosi nei suoi libri. In genere evita quel tipo di argomenti sensibili, ma non si trattiene dallo stroncare il libro del neurchirurgo Eben Alexander sulle sue supposte esperienze di “quasi morte” nell’articolo “Vedere Dio nel terzo millennio” (2012). Ai suoi amici confessa che gli sarebbe piaciuto andare all’acquario di Napoli. Ma non come uomo, bensì come pesce. Con i suoi problemi di deambulazione, di vista e di udito, sarebbe stata una liberazione. E scherza solo in parte, visto che tre o quattro volte la settimana nuota ancora per un paio di chilometri nell’Hudson. Sul divano ha un centrino con un polpo ricamato. I polpi, compreso il germanico Paul che nel 1996 profetizzò la vittoria della nazionale italiana di calcio ai campionati mondiali Fifa, hanno cinque miliardi di neuroni, a fronte dei nostri cento miliardi. Sono animali intelligenti. Per questo Oliver smette di mangiarli, insieme a seppie e calamari. Gli scritti di Sacks riescono a combinare il loro epicureo e stoico coraggio nei confronti della morte con il suo appassionato amore per la vita. Potranno diventare in prospettiva il suo contributo più significativo alla nostra cultura, così incapace di affrontare serenamente la morte, propria o altrui? Tra i migliori divulgatori di neuroscienze si annoverano Antonio Damasio, Michael Gazzaniga, Vilayanur Subramanian Ramachandran e Oliver Sacks. Il dottor P., il celebre uomo che scambia “sua” moglie per un cappello, è affetto da prosopagnosia, un deficit neurologico in grado di impedire al paziente il corretto riconoscimento di persone e oggetti. Davvero afferrò la testa della moglie e cercò di usarla come un copricapo? C’è chi ha perso un arto ma continua a sentirlo, chi vuole disperatamente essere operato perché percepisce un arto in più, chi ci vede perfettamente ma non riesce a percepire ciò che avviene in una delle due metà del campo visivo, chi è affetto da tic bizzarri e non può farne a meno. Pensate. È sufficiente una piccola lesione in un’area qualsiasi del cervello per cambiare completamente la nostra personalità e realtà, per impedirci di lavarci i denti o di riconoscere i nostri cari. A parte i casi clinici trovati da Oliver Sacks, l’esperienza più vicina a molti pazienti si chiama Morbo di Alzheimer. In questa ricerca Sacks è stato un pioniere. I suoi strani pazienti li incontrava, li ascoltava, gli parlava, ci diventava amico, e infine spesso li raccontava in uno dei suoi libri. Quando Richard Dawkins si è chiesto perché il Nobel per la letteratura venga conferito solo a letterati e non a scienziati, proponendo Edward Osborne Wilson o Stephen Pinker, molti hanno controproposto Oliver Sacks con l’ovvia approvazione di Dawkins. Sono molto più avvincenti i libri di scienziati come Sacks dei soporiferi romanzi dove non s’impara niente del mondo e di noi stessi. Tutti, finora, si sono affrettati a ricordare che Oliver Sacks è l’autore di Risvegli, non perché abbiano capito il libro ma perché si ricordano il film con Robin Williams e Robert De Niro, e vogliono dare un senso consolatorio e romantico alla morte dello scienziato. Pochi sanno che i risvegliati con l’uso del farmaco L-Dopa, poi si siano riaddormentati. Sacks molti lo ricorderanno come sia stato tra coloro che hanno ucciso Cartesio. Infatti il filosofo francese, ai suoi tempi molto avanti su molte cose, commise un errore madornale: separare la mente dal corpo, portandosi dietro il retaggio platonico di divisione tra anima e materia. Grazie alle neuroscienze e alla clinica medica oggi la mente di un uomo è un puzzle di materia grigia e bianca molto complesso, un’immane rete di miliardi di neuroni e sinapsi, tesa tra talamo, ippocampo, prosecenfalo, sistema limbico e molte altre parti dall’onomastica complicatissima. E poi quel sottile strato di corteccia prefrontale dove c’è la nostra coscienza, il nostro “io”. La vita cos’è prima e dopo di “noi”? Niente? Tutto? Di certo molecole e atomi che tornano in circolo nell’Universo. E Sacks, da scienziato, non se ne dava neppure tanta pena: “Non riesco a fingere di non avere paura, ma il sentimento predominante è la gratitudine: sono stato un essere senziente su questo splendido pianeta, e questo è stato un privilegio e un’avventura”. Il suo testamento su Twitter, alcuni giorni fa, è il video dell’Inno alla Gioia. “Un bellissimo modo di suonare uno dei tesori musicali di sempre”, scrive nel suo ultimo micromessaggio il famoso neurologo e scrittore britannico Oliver Sacks. Corali le reazioni di cordoglio dopo l’annuncio dell’assistente Kate Edgar, ma anche di apprezzamento per una figura di scienziato che era riuscito a rendere, oscure sindromi neurologiche, comprensibili al grande pubblico. “Non penso alla vecchiaia come a un’epoca triste da sopportare – scrive Sacks il giorno del suo ottantesimo compleanno – ma un tempo di piacere e libertà: libertà dalle fastidiose urgenze di giorni precedenti, libertà di esplorare i miei desideri e di legare assieme pensieri e sentimenti di una vita”. Si considera “un naturalista o un esploratore” del cervello in “Su Una Gamba Sola”, uscito nel 1984, sulla convalescenza dopo un incidente di montagna in Norvegia. Il professore, attirando l’attenzione su sindromi fino ad allora poco note, l’autismo, Tourette o Asperger, umanizzandole e smitizzandole, raggiunge un livello di popolarità raro tra i suoi colleghi scienziati con le celebri eccezioni del fisico Stephen Hawking e del biologo Stephen Jay Gould. Dei suoi libri sono in stampa nei soli Stati Uniti d’America, un milione di copie. Le sue opere sono state adattate per il cinema e per il teatro, la sua casella delle lettere si riempie in media di 10mila missive all’anno. “Rispondo a chiunque ha meno di dieci anni, più di 90 o è in prigione”, ammette Sacks. Eccezionale è il suo successo anche in Italia, esploso con “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello”, uscito nel 1985. In tutto 12 titoli, tutti Adelphi, tra cui il “Diario di Oaxaca”, sulle opere dei naturalisti dell’Ottocento. “Credo davvero che l’analisi dei miei pazienti mi abbia salvato la vita più di una volta. Nel 1966 i miei amici pensavano che non sarei arrivato ai trentacinque anni, e ne ero convinto anch’io. Ma con l’analisi, buoni amici, con le soddisfazioni del lavoro clinico e della scrittura, e, soprattutto, con una buona dose di fortuna, ho superato gli ottant’anni contro ogni aspettativa”. È un Oliver Sacks molto diverso da quello a cui ci hanno abituati i suoi libri. Sconosciuto al mondo cattolico? Quello che scriveva queste parole in “On the Move: A Life”, l’ultima memoria autobiografica, conclusa nel Dicembre 2014, uscita da poco negli Usa e già al centro dell’attenzione mondiale. In Italia per Adelphi con il titolo “In Movimento: Una Vita”. Non il neurologo in forte sintonia con i suoi pazienti, ma un uomo fragilissimo, a disagio nel mondo, un concentrato di autodistruttività e disordine affettivo, che gioca con la morte e che, malgrado ripetuti e plateali fallimenti, trova l’armonia che gli pareva fuori della sua portata grazie al lavoro clinico e alla scrittura. Ci sono molti modi di leggere “On the Move: A Life” come l’opera in cui Sacks rivela se stesso parlando della sua omosessualità sofferta e rarissimamente praticata (dopo un’avventura a quarant’anni ne sono seguiti trentacinque di celibato, fino a quando si innamora, “Per dio!”, a settantasette anni del suo compagno Billy Hayes; e la cronaca di una serie di manie difficilmente associabili a un intellettuale lucido); dell’ossessione per le motociclette e la velocità; del sollevamento pesi che tocca punte demenziali di 600 chili; della discesa nella droga che a trent’anni lo porta al delirium tremens. L’elenco dei sensi di colpa di Oliver Sacks prosegue. Sono gli stessi che torturano la sua esistenza e quella di moltissimi geni sulla Terra nell’onta “criminale” di essere neuro-sessualmente “diversi”. Nell’Inghilterra che condanna Alan Turing, padre dei computer, alla castrazione chimica. Oltre alla vergogna di non avere fatto abbastanza per un fratello schizofrenico, la cui malattia spinge Oliver Sacks giovanissimo a fuggire un ambiente familiare e culturale opprimente per rifugiarsi negli Stati Uniti d’America. Ma al di là dei particolari intimi riguardanti anche lo stupido cancro che uccide Sacks, ciò che seduce il comune “normale” lettore di “On the Move: A Life” è la lezione che si annida nelle sue pagine scritte con una semplicità e si accompagna a una singolare reticenza sul piano psicologico: un tratto paradossale per un medico che insegna a leggere le vite dei malati di Tourette, autismo, afasia e amnesia, come altrettante avventure di coraggio, resistenza e creatività. È come se in seguito alla scoperta della malattia terminale che lo disgrega e fa guardare alla propria vita “da una grande altitudine, come una specie di paesaggio, con un senso più profondo dei legami tra le sue parti”, Sacks senta l’urgenza di raccontarsi, ma senza spiegare. Dicendo: “sono nato in una famiglia di medici e scienziati ebrei nella Londra straniata dalla guerra; sono stato esiliato come tanti altri bambini inglesi in un collegio dai metodi brutali e sadici; ho deluso e inquietato i miei genitori quando da adolescente mi sono confessato omosessuale (la madre gli disse: “Vorrei che non fossi mai nato”); sono fuggito negli Stati Uniti dopo che mio fratello Michael è diventato psicotico e l’aria in casa si è fatta irrespirabile; ho perso la verginità a ventitré anni ubriacandomi fino a perdere i sensi e la memoria dell’accaduto; mi sono innamorato di uomini sbagliati, ho spezzato cuori e ho avuto il mio a pezzi; ho corteggiato la morte con la velocità in motocicletta, con il body-building estremo e con le anfetamine; e solo quando mi hanno cacciato dai laboratori di ricerca e ho cominciato a dedicarmi ai pazienti, ho capito che la mia vita poteva avere uno scopo e non ho più lasciato quell’àncora di salvezza”. Per disarticolare la Teoria del Gender e le sue patologiche conseguenze politico-giuridiche che stanno falcidiando l’istituto della Famiglia anche in Italia, procurando altrettanta sofferenza ai giovani, a Papa Francesco e alla Cristianità, bisogna capire Oliver Sacks. Non sarà quindi una sorpresa per i lettori italiani, quando Adelphi pubblicherà la traduzione di “On the Move: A Life”, scoprire che “Emicranie”, il primo libro di Oliver Sacks, gli costa la perdita del posto e un temporaneo esilio: il capo della clinica in cui lavora, intima a Oliver: “se pubblichi questa roba ti giuro che ti licenzio e non lavorerai mai più negli Stati Uniti”. E che “Risvegli”, la commovente raccolta di casi di malati di encenfalite letargica, che lo rende famoso, gli procura la diffidenza dell’ambiente scientifico ma anche accuse infamanti, come quella di avere abusato sessualmente di pazienti minori. Divulgare le storie private dei pazienti, col loro consenso, sebbene a volte dubbio, gli aveva procurato il successo ma con il suo prezzo. Quando il padre di Sacks gli mostra la prima recensione positiva di “Emicranie”, lo fa con le mani che gli tremano per l’imbarazzo. Una cosa era armarsi di curiosità, pazienza e compassione per aiutare i pazienti a raccontare le loro storie, trovando in questo modo un rapporto con l’umanità che altrimenti la timidezza gli avrebbe negato. Un’altra era divulgare quelle storie al resto del mondo. Persino il suo editore inglese, Faber & Faber, davanti al manoscritto di “Risvegli” prova un sussulto etico e lo rifiuta. Dunque questa è la vera storia di Oliver Sacks scienziato. E questa è, se vogliamo, la sua preziosa lezione anti Gender Ideology. Quella di un neurologo “sessualmente diverso” che supera ostacoli giganteschi come la perdita di manoscritti, il rifiuto degli editori, il licenziamento e l’ostracismo, per avere esplorato la linea che separa la scienza dalla letteratura, infrangendo un tabù. Una storia di resilienza, quella di Sacks, davvero sorprendente. Di spregiudicata razionalità, anche. E una storia d’amore. Perché “l’atto di scrivere, quando va bene, mi dà un piacere, una gioia, che non somiglia a nessun’altra. Mi porta in un altrove che mi assorbe interamente facendomi dimenticare tutto, ansie, preoccupazioni e persino il passare del tempo. In quel raro, paradisiaco stato della mente arrivo a scrivere senza sosta fino a che non riesco più a vedere il foglio. E solo allora scopro che è scesa la sera”. Quante felci avete in casa, in giardino o sul terrazzo? Se volete guardarle con occhi diversi dovreste ricorrere a un famoso neurologo. Oliver Sacks, infatti, oltre ad aver scritto testi scientifici popolari, divulgativi e ormai diventati classici sulla mente, è un esperto di felci, e lo racconta ne “Il Diario di Oaxaca”, edito da Adelphi e Feltrinelli, a riprova che gli scienziati ormai fanno letteratura meglio degli scrittori. Qui offre un reportage di viaggio in Messico e ai primordi del mondo. Gli esperti di felci pare siano molto snob nei confronti delle piante da fiori. Non le sopportano e hanno le loro ragioni. “Trovo i fiori troppo espliciti e retorici, a volte eccessivi”, scrive Sacks. Una specie di idiosincrasia. Infatti le piante da fiore, più evolute, hanno bisogno di colori sgargianti per riprodursi attraverso gli insetti, i quali a loro volta si evolvono specularmente. In biologia si chiama “coevoluzione”. Charles Darwin dedusse, osservando un’orchidea dal calice molto profondo, che dovesse esistere un insetto con una proboscide altrettanto lunga. E in effetti esisteva. Basti pensare che la stessa frutta rossa e arancione è comparsa solo negli ultimi 30 milioni di anni, con lo sviluppo della visione tricromatica delle scimmie nostre antenate. Mentre le felci hanno 300 milioni di anni, la nostra specie decisamente umana ne ha appena 200mila. E i dinosauri si sono estinti 65 milioni di anni fa, a causa dell’impatto dell’asteroide Baptistina, di 10 Km di diametro, proprio sulle coste della penisola di Yucatán in Messico. Alle felci, in compenso, l’immane catastrofe planetaria non fece ne caldo né freddo nucleari! Poiché il meccanismo di riproduzione delle felci restò misterioso fino al XIX Secolo, non essendo appunto visibili gli organi riproduttivi, si riteneva avessero proprietà magiche. Le cita anche Shakespeare nel suo Enrico IV, esclamando: “Abbiamo trovato dei semi di felci, siamo invisibili”. Non si diventa invisibili cambiando l’istituto della Famiglia in Italia, ma grazie al neuro-psichiatra Oliver Sacks non vedrete più una felce con gli stessi occhi. Non si sa neppure quante specie esistano esattamente e l’onomastica tassonomica sembra uscire da un sabba di streghe: Capelvenere, Polypodium, Woordwardia, Polystycum, Cyrtomium, Adiantum, Davallia. Solo per citarne alcune. Tuttavia la felce più interessante è l’Aquilina: gli erbivori che la mangiano impazziscono, vanno soggetti a turbe nervose, barcollano, perdono la coordinazione e possono perfino morire. Se punta da un insetto, la felce Aquilina secerne Cianuro e non solo. È satura di Ecdisone, l’ormone della muta, in grado di provocare malformazioni genetiche. Che sia il responsabile della omosessualizzazione dei nostri giovani? Gli antichi Romani mettevano l’Aquilina nel letame per salvaguardare i raccolti. Non sempre la Natura è bella, profumata e buona, al di là dell’insensata distinzione tra chimico e naturale con annesso business “bio” e dell’altrettanto folle politica anti-nucleare italiota, madre di tutte le crisi con gli annessi 600 suicidi imprenditoriali. Mangiare felci aquiline può essere mortale, perché contengono perfino un potentissimo agente cancerogeno capace di causare negli esseri umani il cancro allo stomaco. Non quello che ha ucciso Oliver Sacks. Scrivere libri estremamente belli ma per niente consolatori, può condurre al solo successo di pubblico. I lettori sacksoniani sanno benissimo che il loro autore inglese preferito è spesso recepito come un narratore spirituale, come se fosse Herman Hesse, confermando la regola che in sostanza si scrive per essere fraintesi. A cominciare dall’equivoco umanistico tra mente e cervello. A differenza di James Hillman e della maggior parte degli attardati letterati neoplatonici fuori tempo massimo, Oliver Sacks non usa mai parole scientificamente difficili come “anima” e “spirito”. Nel saggio intitolato “L’occhio della mente”, pubblicato da Adelphi, si susseguono altri splendori e misteri del cervello umano, senza mai uscire da una narrazione intrigante perché determinista, rigorosamente evoluzionista, l’unica possibile se si è interessati ad approfondire la verità scientifica. “L’occhio della mente” di cui parla Oliver Sacks non si può confondere con il “terzo occhio” del Cakra, le illuminazioni nirvaniche, le dottrine religiose occidentali o le altre insalate mistiche Gender da mercatino politico di bassa lega delle pulci incostituzionali. Al contrario, in tempi in cui si parla tanto di ragione e realismo ma si ragiona ancora secondo credenze post moderniste fuori sincrono con la “realtà” planetaria, il sofferente medico Oliver Sacks racconta come la “realtà” che osserviamo non la vediamo con gli occhi ma attraverso un complesso sistema di milioni di neuroni localizzati nella corteccia inferotemporale, risultato di centinaia di milioni di anni di adattamento. Inclusi i tanti pre-adattamenti (“exaptation”) avvenuti all’interno del cervello, il ridispiegamento della funzione di un organo secondo un concetto preso a prestito dal biologo, zoologo e paleontologo Stephen Jay Gould che fu un amico di Sacks. La stessa visione del mondo esterno, la percezione dello spazio, delle forme, dei colori, è una vera e propria ricostruzione computerizzata del cervello umano, un modello tridimensionale molto complesso e soggetto a mille guasti. Basta perdere un occhio per neutralizzare la visione stereoscopica e vedere il mondo in due dimensioni. Eppure quante volte si sente ripetere il luogo comune che il corpo umano è una macchina perfetta al centro dell’Universo. Purtroppo gli umanisti sono ancora fermi al dualismo del Seicento. Ancora oggi nelle “terze pagine” oltre Cartesio non si va, nonostante Albert Einstein, la Fisica Quantistica e Star Trek. Di certo il corpo umano è una macchina, e la coscienza umana scientificamente non esiste senza il cervello (compreso il liquido spinale), ma solo nella malattia e nella morte vengono restituite tutte le nostre fragilità e identità più intime e profonde. Anche per questa ragione le mille storie di Oliver Sacks, compresa la sua, sono letterariamente, teologicamente, dottrinalmente e scientificamente importanti alla luce della Ideologia del Gender che sta falcidiando la già tradita Infanzia. I neuro-psichiatri dei bambini sanno di cosa parliamo. Perché la condizione umana per eccellenza è proprio la malattia. Non il super-uomo. Altrimenti gli ospedali pubblici e privati fallirebbero molto prima dei buchi di bilancio! “Gli animali si ammalano, ma solo l’uomo cade radicalmente in preda alla malattia”, avverte Oliver Sacks. Cogito ergo sum? Basta un ictus, un Alzheimer o una minima lesione corticale perché la bella vita delle anime immortali vada in frantumi per sempre sulla Terra, magari riprodotta in un altro Universo ma praticamente distrutta sul nostro mondo. D’altra parte nei secoli passati non c’erano né Antimateria nè PET né TAC né Risonanze Magnetiche né Medicina Nucleare. E si poteva ancora star lì a sezionare ghiandole pineali in cerca di eterna giovinezza. Ecco perché l’unica nostra concreta speranza di specie umana degna di futuro, è l’evoluzione scientifica. Mentre i casi clinici narrati da Oliver Sacks, dal famoso neurologo che scambiò “sua” moglie per un cappello alla storia della signora Lilian Kalir che perde la capacità cognitiva di riconoscere gli oggetti, diventano emblematici come i personaggi estremi di Samuel Beckett, biografie di menomazione e lotta con il quotidiano che mettono in evidenza il teatro dell’assurdo della vita e di ciò che spesso, nella vita, si dà troppo per scontato. Successi e carriere nepotistiche compresi. Chi è affetto di alessìa può perdere la capacità di leggere ma non di distinguere le singole lettere. Nell’agnosia visiva diventa impossibile riconoscere perfino gli oggetti più familiari come un cucchiaio o una tazza e, nei casi più gravi, ci si può perdere perfino a casa propria, tra la cucina e il bagno. L’Uomo perfetto? Non sulla Terra. Lo stesso Oliver Sacks era affetto sia da agnosia visiva sia da prosopagnosia, una malattia corticale, congenita o acquisita, degenerativa o genetica, che impedisce di riconoscere i volti delle persone. Ma tale capacità può essere anche culturale: per un cinese le facce di noi occidentali sembrano tutte uguali, come a noi quelle dei cinesi! Ecco perchè non vediamo gli Alieni Extraterrestri? Forse. In tanti, anche troppi in Italia, affetti da mille ipocondrie, con la scusa di studiare la prosopagnosia e tutte le altre malattie cerebrali come la PCA, le usano per non vedere le persone con cui non voglio parlare. E forse, volendo fare il furbi, svelano l’altro segreto successo dei libri di Oliver Sacks. Insomma, talvolta, perfino se non si è malati o per semplice vizio, scambiare la propria moglie per un cappello può essere un ottimo espediente per liberarsene pacificamente in sei mesi con il “divorzio breve” introdotto in Italia dal regime Renzusconi. Senza gesti inconsulti. Ma sempre sulla pelle dei piccoli. Oliver Sacks allora sorride e sfodera il portafogli, per mostrare la sua versione tascabile della grande intuizione di Mendeleev, un’unica Tabella che racchiude tutte le proprietà degli elementi chimici in Natura, espresse in numeri e sigle. È l’indispensabile strumento di lavoro per il fisico e il chimico, la passione di Sacks bambino, prima di scegliere la strada della neurologia, come racconta nella sua prima autobiografia, “Zio Tungsteno”. La Tavola periodica che neppure alcuni innominabili professori di liceo osavano declamare in pubblico ai loro studenti assetati di conoscenza, però è anche altro. Oliver Sacks è stato lo scienziato che non poteva vivere senza scrivere. Per lui la Tavola “è una metafora che rappresenta insieme la semplicità, la complessità e l’ordine del reale”. Straordinariamente efficace, come solo la metafora può essere, per tentare di rappresentare qualcosa di ancor più potente, “l’inaspettata abilità della mente umana di afferrare la complessità, dall’ordine cosmico alla natura stessa della realtà”. La via della Scienza, per il neuropsichiatra Oliver Sacks, è stata una scelta naturale: figlio di una coppia di medici, si è laureato in medicina ad Oxford, poi la specializzazione in California. Per quarant’anni vive a New York, dove insegna all’Albert Einstein College e alla School of Medicine grazie al suo superlativo curriculum studiorum, non certo per la sua disordinata inclinazione sessuale e/o nepotistica. Quarant’anni trascorsi a contatto con i suoi pazienti, “il centro di tutta la mia vita”. Perché la Scienza non è solo schema, funzione. Perciò “la metafora è necessaria alla scienza, tanto quanto è necessaria all’arte: è un modo per riuscire a costruire una forma di analogia, per comprendere, indirettamente, ciò che non sarebbe altrimenti comprensibile. Sono i pazienti stessi che spesso ricorrono a metafore per dare espressione a ciò che sta loro a cuore”. Proprio come la Tavola degli elementi. Essa compare per la prima volta in Risvegli e ritorna in L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Mendeleev, racconta Sacks, girava con in tasca dei bigliettini, su cui erano scritte le proprietà numeriche degli elementi. Fino a che gli elementi stessi si trasformarono in “volti familiari”. La mente scientifica di Mendeleev “vedeva la natura, la leggeva come una scena, uno spartito musicale”. Così come, l’esempio è dello stesso Sacks, per Nietzsche “il filosofo cerca di udire dentro di sé gli echi della sinfonia del mondo e di riproiettarli in forma di concetti”. La scienza, l’arte, la letteratura sono tutt’uno: “la malattia stessa può divenire una porta aperta su un mondo nuovo, altro”. Anzi vi sono casi, come quelli di chi soffre della sindrome di Tourette, in cui è la malattia a risvegliare l’immaginazione, a destarla dal grigiore in cui si era forse crogiolata, lontano dalla molteplicità e dalla pericolosità del reale. D’altronde la figura del folle, così tipica della pittura, della scultura e del teatro come quello shakespeariano, è spesso associata alla genialità, alla creatività. Ma non tutti i geni sono però dei pervertiti che vanno a caccia di ragazzini e persone da dominare. “È vero che, nel definire che cosa è normalità e che cosa è follia – scrive Sacks – conta la cultura in cui si vive”. In generale, “lo stesso concetto di malattia è una deviazione da ciò che chiamiamo “normale”. La sordità, ad esempio, per noi è una malattia. Non sarebbe così se uno vivesse in una comunità di sordi, perché potrebbe comunque comunicare, attraverso il linguaggio dei segni”. Componente fisica e carattere sociale sarebbero quindi inseparabili. Così accade per la follia. “Ci sono sindromi in cui i pazienti possono soffrire di forti inibizioni. Perciò chi non parla può anche trasformarsi in colui che apre bocca soltanto per dire la verità”. È vero, esiste l’«holy fool», cioè il matto santo. “La creatività però non è legata in modo particolare alla follia, anzi. È piuttosto una forma di salute”. Sacks non si lascia sfuggire il controesempio. “Credo che Nietzsche sia impazzito proprio perché la sua visione era troppo potente, al punto da diventare insostenibile per la stessa società che lo circondava. Il punto è che, semplicemente, uno non deve essere normale o matto a tutti i costi: bisogna essere degli individui”. La persona è una singolarità. Il segreto, osserva Oliver Sacks, è nell’equilibrio, “il delicato bilanciamento fra struttura e libertà”. La struttura, lo schema, è necessario. Ma non può condizionare la libertà. È così che il tempo, come in Bergson, non è solo una categoria quantitativa ma, realmente, un gomitolo, dove non c’è schema che possa sbrogliare la matassa, dove il passato può sovrapporsi al presente, dove un attimo può durare una vita intera, tanto che il tempo stesso sembra arrestarsi. Nella Fisica Quantistica che regola il funzionamento stesso delle realtà universali, dall’infinitamente piccolo all’infinitivamente grande. Come insegnano i Fotoni e la Gravità. È anche quello che succede a una delle pazienti di Oliver Sacks, una donna che, dopo quarant’anni, si risveglia, come se il tempo non fosse mai trascorso. Più o meno quello che accade allo sfigato fattorino Fry nella prima puntata del celebre cartone Futurama. “Grazie alla somministrazione di un farmaco, l’L-dopa, la donna è tornata a parlare. E così abbiamo scoperto che, per lei, il tempo era rimasto fermo a quarant’anni prima. Vocaboli ed espressioni erano ancora quelli tipici degli Anni Venti, quando si era ammalata di encefalite letargica. Era come sbucata dal passato. Sapeva di essere negli Anni ’60 ma continuava a parlare come quarant’anni prima. Per lei quell’arco di tempo era come un vuoto, perché non era stato riempito da alcun evento”. E Sacks ricorda “forme di amnesia in cui la persona vive nel singolo attimo, dimenticando ciò che è successo anche solo un secondo prima”. Il tempo sfugge fra le mani della spiegazione, ma non a quelle della comprensione. Sacks si appropria della distinzione diltheyana e la concretizza nella pratica clinica. E anche per lui, come per Dilthey, “non c’è comprensione senza racconto, senza la scrittura. L’esperienza, innanzitutto quella del pensiero, per me non è completa se non la traduco in parole scritte”. La scienza è indissolubile dalla letteratura, come la malattia dalla sua storia. Così il mondo può brillare, racchiuso nel portafogli, pronto a esplodere da una piccola Tavola periodica. “Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire una specie d’orchestra suonare, suonare”. Basta leggere “Musicofilia”, come vedere Star Trek, Star Wars e Incontri ravvicinati del terzo tipo, per non riuscire più a cancellare dalla mente il ritornello, tratto in quel caso da uno show televisivo della giovinezza di Sacks. Minuscola dimostrazione del riflesso condizionato di cui si trova ampia traccia nelle pagine del saggio. Molto utile nel marketing. Sacks giunge a quest’opera dopo aver dedicato altri lavori all’interazione tra musica e funzioni cerebrali. In particolare con Risvegli, che risale al 1966, descrive gli effetti esercitati su pazienti gravemente parkinsoniani. “Da allora – confessa lo scienziato – più di quanto potessi immaginare la musica si è imposta di continuo alla mia attenzione, mostrandomi i suoi effetti su quasi ogni aspetto della vita”. Il suo approccio è chiaro. Noi esseri umani, come specie, siamo creature musicali non meno che linguistiche. Siamo in grado di percepire l’altezza delle note, il timbro, l’ampiezza degli intervalli, l’armonia, il ritmo, servendoci di varie parti del cervello, “La Galassia Mente” di Rita Levi Montalcini. A questa sensibilità strutturale, per lo più inconscia, aggiungiamo una reazione emozionale, talvolta intensa e profonda. Perciò l’intimità della musica, la capacità di far emergere, come scrisse Schopenhauer, “i moti della nostra natura più profonda”. Di qui si dipana un lunghissimo racconto delle modalità con le quali la moderna neuroscienza indaga sui meccanismi indotti nelle attività cerebrali dalla musica. Da oltre 25 anni le nuove tecnologie consentono di osservare il cervello umano mentre ascolta, immagina e compone. Ciò permette di acquisire un corpus di informazioni preziose, individuali, personali, uniche, sempre da accompagnare all’osservazione clinica diretta. L’indagine, o meglio l’esplorazione di funzioni e disfunzioni del cervello, porta il lettore di Oliver Sacks alla scoperta dei tormenti della musica, delle sue dimensioni (la disarmonia o l’orecchio assoluto), del perché abbiamo due orecchie “stereo”, del rapporto tra musica e cecità, persino tra musica e colore e patologia. Si scopre così la funzione essenziale che la musica ricopre nella terapia di malattie sempre più ad altissima diffusione, quali Parkinson e Alzheimer. Le piaghe da sconfiggere nel XXI Secolo. Le pagine di Sacks non raccontano prodigi e miracoli. Ci sono anni di osservazioni, esperienze di altri colleghi e migliaia di persone che ogni giorno scrivono da tutto il mondo per raccontare le loro storie. Musicofilia le narra e analizza con il rigore dello scienziato e la passione dell’uomo incompleto per quelle “note che vengono dal cielo” come scrisse Mozart. La musica è un potenziale che si cela in ognuno di noi e come ogni linguaggio si esprime se viene sviluppato. Anche il talento dell’orecchio assoluto ovvero quella capacità di cogliere aroma e sensazioni di ogni tonalità, va coltivata altrimenti diventa un patrimonio sterile. Oliver Sacks descrive casi emblematici che conservano il rigore ma non la freddezza delle cartelle sanitarie. Tra i tanti significativi narrati vale la pena citarne uno, tra i più intensi e partecipati. È la storia di Clive Wearing, insigne musicista e musicologo britannico che nel 1985, a 45 anni, viene colpito da una devastante infezione cerebrale, un’encefalite erpetica, che colpisce le parti del cervello coinvolte nella memoria. Clive è in grado di cogliere la realtà che vede e ode, ma non è capace di trattenerla per più di un batter d’occhio. A ogni battito di ciglia le sue palpebre si aprono su un nuovo scenario e la visione precedente viene dimenticata. Una devastante amnesia retrograda con la cancellazione pressoché totale del suo passato. La moglie Deborah scopre tuttavia che le sue capacità musicali sono rimaste intatte: Clive è in grado di leggere una partitura. L’uomo ferito, che ha perso memoria di ogni esperienza precedente con l’encefalite, conserva la sua capacità di leggere la musica, suonare pianoforte e organo, dirigere un coro, soccorso da un automatismo e da uno stimolo che dura finché esiste l’esecuzione, ma che dà un senso alla sua nuova esistenza. “Musicofilia” è un libro per addetti ai lavori, ma ha il pregio di affascinare anche i profani e di far entrare in un mondo che per lo più esploriamo con l’istinto. Un brano di musica ci attira al suo interno, ci insegna la sua struttura e i suoi segreti, anche se non ne siamo consapevoli. Ascoltare la musica non è un processo passivo, ma intensamente attivo che comporta interferenze, ipotesi, aspettative. “Quando ricordiamo una melodia – riflette Sacks – essa suona nella nostra mente, ridiventa viva. Richiamiamo una nota alla volta e sebbene ogni nota riempia interamente la nostra coscienza, simultaneamente entra in rapporto con il tutto. È come quando camminiamo o nuotiamo, lo facciamo compiendo un passo o una bracciata alla volta, eppure ogni passo e ogni bracciata è parte integrante di un tutto”. Nel 1999 gli fu chiesto d’indicare una fra le idee più geniali partorite dall’umanità nel Secondo Millennio che stava finendo. Oliver Sacks pensa allora alla Tavola periodica degli elementi, summa d’innumerevoli conoscenze condensate e organizzate in uno spazio ristrettissimo. Nata dalla fervida mente del russo Dmitrij Ivanovich Mendeleev e da studi di altri chimici, in particolare del tedesco Julius Lothar Meyer, la Tavola ha subìto numerose integrazioni e modifiche nel corso dei decenni, e fino a non molto tempo fa è stata conosciuta in vari Paesi, compresa l’Italia dove la Scienza si pratica e insegna poco nei licei, col nome di Sistema Periodico. Lo troviamo nel titolo di un libro di Primo Levi, nel quale chimica e vita s’intrecciano e si rispecchiano. Poi comincia a prevalere anche da noi come “Tavola”, derivato dall’uso anglosassone. Mendeleev compilò nel 1869 la prima tabella che, per estensione e aspetto, rappresenta il nucleo da cui poi sono derivate le versioni recenti. Ma l’idea di classificare in qualche modo gli elementi chimici è più antica. Nel 1829 il tedesco Johan Wolfgang Döbereiner, molto stimato da Goethe, raggruppò in “triadi” alcuni elementi con proprietà simili: Cloro, Bromo e Iodio; Litio, Sodio e Potassio; Zolfo, Selenio e Tellurio. Nel 1862 il parigino Alexandre-Émile Béguyer de Chancourtois notò per primo che le somiglianze si presentavano a intervalli regolari: periodicamente, nell’ordine crescente dei pesi atomici. Collocò i simboli degli elementi sulla superficie laterale di un cilindro, disponendoli a spirale come sul filetto di una vite. Se ogni giro attorno al cilindro si completava ogni sedici unità di peso atomico, su ogni verticale venivano a trovarsi allineati elementi dal comportamento simile. Purtroppo il lavoro uscì senza disegni che vennero pubblicati solo su una rivista letta più che altro da geologi e non da chimici. Oggi sappiamo bene quanto l’occhio voglia la sua parte nel trasmettere le idee della Natura. In effetti quelle del francese passarono praticamente inosservate. Ebbe così tempo di farsi notare la proposta di un inglese che era rimasto indietro perché aveva tralasciato gli studi per un po’. Nel 1860 si era unito a Garibaldi e ai Mille nella Spedizione contro il Regno delle Due Sicilie. Si tratta di John Alexander Reina Newlands, nato a Londra da un Newlands, scozzese, e da una Reina, donna di origine italiana. La partecipazione alla campagna dei Mille l’aveva tenuto lontano dai fermenti scientifici di quegli anni. Proprio nel 1860 si era svolto a Karlsruhe il primo Congresso internazionale di chimica, che aveva visto giganteggiare l’italiano Stanislao Cannizzaro. La popolarità da questi guadagnata aveva portato all’attenzione dei chimici il suo metodo per la determinazione dei pesi atomici, che eliminava le incertezze su molti di essi. Béguyer de Chancourtois poté trarne vantaggio per i suoi ragionamenti. Newlands arrivò un po’ in ritardo, ma riuscì subito a far conoscere la Tavola periodica che pubblicò un secolo e mezzo fa, nell’Agosto del 1864, e che quindi va considerata la prima forma tabulare di classificazione degli elementi chimici in periodi e gruppi. Nel 1865 egli poté parlarne a Londra, in una delle assise scientifiche più prestigiose dell’epoca. Fu un fiasco che lo coprì ingiustamente di ridicolo. L’analogia musicale che spinse Newlands a parlare di Legge delle Ottave, cioè della somiglianza di ciascun elemento con l’ottavo fra quelli che lo seguono, offrì il destro al sarcasmo degli avversari scientifici. Pochi anni dopo, i suoi stessi compatrioti onorarono Mendeleev e Meyer con la medaglia Davy, una sorta di Nobel ante litteram. Ci volle quasi un quarto di secolo dalla prima Tabella di Newlands, perché quella medaglia fosse finalmente concessa anche a lui. Inutile dire che in tutto quel tempo non gli si era aperta una carriera nell’Università: egli fu apprezzato invece per le analisi chimiche compiute da libero professionista e per il lungo lavoro in uno zuccherificio dove introdusse varie innovazioni tecniche utili. Ebbe dunque ampio sfogo nell’attività imprenditoriale privata pratica. E pensare che per la Tavola periodica quell’idea delle ottave sembra invece un “imprinting” di tipo artistico. Da Sacks e Levi quest’anima segreta avrà poi la consacrazione narrativa. Il ricorso alle arti a scopo formativo e terapeutico è di grande attualità e trova nella Cinematerapia uno dei più interessanti sviluppi. Nati entrambi negli ultimi anni del XIX Secolo, cinema e psicoanalisi non da subito hanno riconosciuto il loro legame fraterno. Sembra, infatti, che Freud considerasse il cinema “un passatempo senza storia” ed è certo che rifiutò di collaborare al film di Pabst, “I misteri dell’anima” (1925), primo omaggio alla psicoanalisi. Ormai maturi da tempo, i due fratelli sono ben consapevoli di abitare gli stessi territori di confine tra sogno e realtà, ragione e sentimento, emozione e controllo, lavoro e immagine. Le analogie tra film e sogni sono evidenti: secondo Fellini, “il film è il sogno di una mente in stato di veglia”. Altri registi affermano di essersi ispirati ai loro viaggi onirici quando hanno pensato a un film. Per lo psicoanalista Musatti, “i sogni sono come i film: entrambi pensano soprattutto per immagini, si dimenticano e si modificano nella memoria, perché tempo e spazio non corrispondono alla vita reale”. La stessa sequenza parola-immagine-parola del cinema è ben presente anche nel sogno, nel quale “la parola che nasce dall’immagine permette la verbalizzazione di esperienze preverbali che diventano pensabili” (Mauro Mancia, 2007). Chiamato a sua volta “fabbrica dei sogni”, il medium cinematografico, con la sua illusione di verità che suscita la meraviglia e lo stupore, ha un potere evocativo, simbolico e allegorico, straordinario. Esso rappresenta “l’incarnazione dell’immaginario nella realtà esterna” (Edgar Morin, 2001) e può essere considerato a tutt’oggi il “luogo privilegiato in cui l’inconscio diffonde a pioggia i propri raggi luminosi per rendere visibile l’invisibile” (Brunetta, 1995). L’esperienza regressiva, ma emotivamente coinvolgente, di stare seduti in una sala al buio in una posizione passiva-recettiva (altrimenti definita come “veglia sognante”, “allucinazione paradossale”, “vertigine psichica”, o ancora “coscienza sospesa e non assente”) di fronte al magico scorrere della pellicola, che “permette di evocare quello che non c’è rendendolo presente” (Pietro Roberto Goisis, 2006), attiva un modo di funzionamento mentale tipico del “day-dreaming”, del sogno ad occhi aperti, del pensiero associativo della veglia. E da questo incantesimo può nascere un autentico processo creativo e di rivelazione profonda. La visione di un buon film, con i suoi movimenti identificatori e proiettivi che ci fanno sentire in gioco in ogni personaggio, apre nuove strade e nuovi scenari per la comprensione degli aspetti emotivi e spesso inconsapevoli del nostro rapporto con la “realtà”. Il cinema può, dunque, curare come cura il sogno (il cinema interno) perché ci offre la straordinaria occasione di “storicizzare il nostro inconscio facendoci rivivere emozioni rimosse o dimenticate per sempre” (Mauro Mancia, 2007). Psichiatri, psicoterapeuti e psicoanalisti usano sempre più spesso il cinema a vari livelli e con diverse modalità: come supporto didattico e formativo, all’interno di dibattiti, rassegne, festival e cineforum con letture psicopatologiche e/o psicoanalitiche dei film, non infrequentemente prestando la loro consulenza a registi e sceneggiatori nell’ideazione e sviluppo delle opere. Come per “La stanza del figlio” e “Habemus Papam” di Nanni Moretti, e “Prendimi l’anima” di Roberto Faenza. Alcuni (Ciappina e Capriani, nel “Manuale di Cinematerapia”) utilizzano il materiale cinematografico come strumento interpretativo alla stessa stregua di quello che faceva Freud con i sogni all’interno di un ben definito “setting” terapeutico. Altro che “Freud in soffitta”! Tutti interrogano lo schermo, accostando le storie narrate nei film a quelle dei loro pazienti (politici compresi!) con infiniti rimandi, per trovare spunti di riflessione e interpretazione, cogliere inaspettate connessioni e allargare gli orizzonti di senso del loro lavoro (Lella Ravasi Bellocchio, in “Gli occhi d’oro. Il cinema nella stanza dell’analisi”). Una modalità nuova di enfatizzare le analogie e le reciproche influenze di cinema e sogni, è la coniugazione della visione di un film al “social dreaming”, il sognare sociale e sognare insieme, la più recente e raffinata tecnica psicoanalitica che indaga l’inconscio collettivo e comunitario, sviluppata dal socio-analista britannico Gordon W. Lawrence al Tavistock Institute nel 1982. L’idea deriva dalla ricerca sulla formazione di operatori sanitari in psiconcologia per aiutarli a comprendere le dinamiche inconsce della relazione di cura che tanto peso hanno nel determinare frustrazioni e “burn out”. Film a tema come “La stanza di Marvin” sul cancro o “Mare dentro” sull’eutanasia, vengono utilizzati come strumenti facilitatori del sogno degli spettatori che s’incontrano di nuovo nella stessa sala di proiezione la mattina successiva, all’interno delle “matrici” del social dreaming. La matrice nel suo significato di utero (dal latino “mater”), il “luogo dove nasce qualcosa e dove non c’è la tirannia di appartenere a un gruppo, perché il tramite del discorso è il sogno e non l’individuo” (Gordon Lawrence), consente a sogni e ricordi di venire sperimentati non più come realtà individuali, bensì come espressione di un patrimonio comune e trans-individuale. Tecnica sempre più in voga anche tra i liberi ricercatori sui fenomeni ufologici dei cosidetti “rapimenti alieni extraterrestri” sperimentati da milioni di persone “addotte” sulla Terra (dall’inglese “abduction”). Liberati dalla stanza di analisi, i sogni possono tornare a pieno titolo nel mondo, a rivelare la natura dei collegamenti tra le persone: i sogni dell’uno si legano e connettono ai sogni dell’altro, in un clima di reciproca disponibilità garantito dai conduttori (o meglio dagli “host”, letteralmente “chi ospita” la matrice e ne facilita il compito) e vengono ricondotti all’immaginario sociale condiviso di chi abita un luogo, uno spazio, una città, un’istituzione. L’importante ruolo dell’host inizia dalla sistemazione della sala: laddove è possibile colloca le sedie irregolarmente, in modo che i partecipanti non incrocino l’uno lo sguardo dell’altro e si predispongano a lasciare il loro inconscio individuale, che alimenterebbe il narcisismo, per così dire fuori dalla porta, a favore dell’inconscio collettivo. Abbassare le luci, per riprendere l’atmosfera crepuscolare della visione filmica, nonché di quella onirica, si rivela un artifizio prezioso quando le matrici si svolgono in locali dove le poltrone hanno postazioni fisse. Il conduttore dà quindi avvio alla matrice: ascolta i sogni dei partecipanti, ma non li interpreta individualmente; man mano che la matrice procede, formula nella sua mente ipotesi di lavoro che suggerisce in seguito. Facendo da guida, interviene raramente; quando lavora bene, come ricorda Gordon Lawrence, “gli inconsci cominciano a risuonare tra loro come l’eco di una montagna: quello che uno sente comincia ad essere sentito anche dall’altro”, per indicare che la matrice è esperienziale e promuove capacità di pensiero. Associare il cinema al social dreaming vuol dire facilitare l’attitudine a pensare e a comunicare a vari livelli senza opinioni precostituite, per consentire un’autentica riscrittura della pellicola a più voci. Tale esperienza è stata introdotta anche in Italia e regolarmente proposta in workshop che accolgono da 30 a 40 operatori di varie professionalità e provenienza. Strumento duttile e applicabile con facilità all’interno di un contesto ampio, ma rigido come quello ospedaliero, il social dreaming si rivela uno straordinario metodo di formazione e di rigenerazione per gli operatori sanitari ingaggiati in relazioni di aiuto: nelle matrici si fa luce sull’incontro di cura, sulle angosce del rapporto con il paziente, ma anche sull’organizzazione dell’ospedale in cui si opera e da cui ci si può sentire soverchiati. Le applicazioni del social dreaming si sono differenziate nel corso degli anni: da singoli workshop della durata di un fine settimana con partecipanti provenienti da ambiti diversi e valenza, soprattutto, di intrattenimento, a “lavoro in corso” con finalità più strettamente formative in istituzioni come scuole, aziende, ospedali e persino carceri, dove l’att